基于负荷均衡的配电网供电恢复软件设计

高 杰, 张新慧, 刘宝明, 纪凤坤, 景泳淇

(1. 山东理工大学 电气与电子工程学院, 山东 淄博 255091;2.山东省电力公司 临邑县供电公司, 山东 德州251500;3.山东大学 电气工程学院, 山东 济南250061)

在配电网的故障管理中,供电恢复是一个非常重要的环节.配电网供电恢复受接线方式、设备线路参数、负荷预测等因素的影响,其方案的制定有各种各样的侧重点,属于多目标、多约束、非线性的整数组合优化问题[1-2].

一直以来,配电网发生故障后的供电恢复问题得到广泛关注和大量研究[3].文献[4]提出了以供电路径的负荷度最小为搜索规则的启发式智能配电网故障恢复方法;文献[5]研究了基于模糊逻辑和风险管理的配电网供电恢复方法;文献[6]提出一种基于改进禁忌搜索算法且以甩负荷最小为目标的网络重构算法,并给出了一种开关操作顺序生成方法;文献[7]探讨了基于多代理技术的配电网故障处理.虽然相关研究很多,但是没有相应的实现软件.

为了避免大面积停电事故,供电恢复后应使各馈线负荷均衡,避免其过负荷运行,并提高其再次恢复供电的能力.本文以负荷均衡为目标,提出供电恢复策略,并论述供电恢复软件的设计方法.

1 配电网供电恢复的数学模型

1.1配电网网络结构分析

传统的配电网网络结构比较简单,一般采用“手拉手”接线方式[8],为了实现负荷的转供,该接线方式留有50%的备用容量,供电能力低.高供电能力的配电网一般采用多分段多联络、N供一备等接线方式,使得配电网的结构变得更加复杂,配电网供电恢复难度也随之增大[9-11].

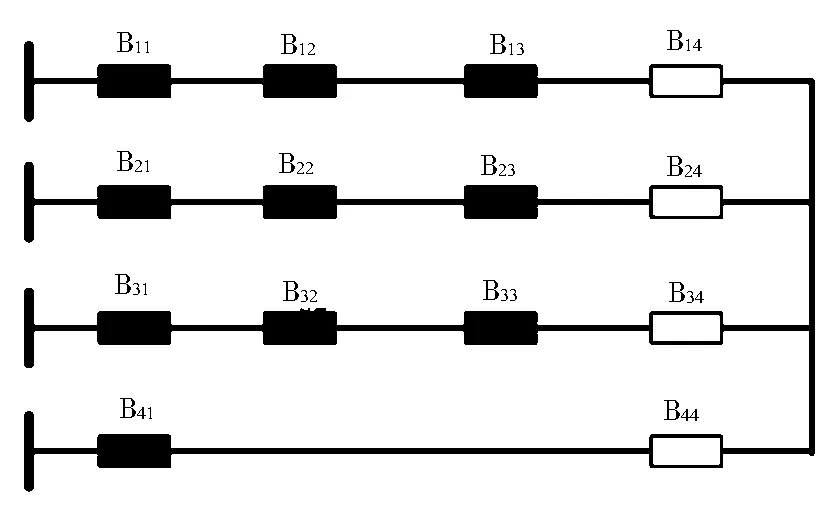

目前,国内高供电能力的配电网一般采用多分段多联络、N供一备等接线方式.根据分段数和联络数的不同,可分为两分段两联络、三分段三联络、六分段三联络等[12].一般情况下主要采用三分段三联络和三供一备接线方式,分别如图1、图2所示.

图1 三分段三联络接线方式

图2 三供一备接线方式

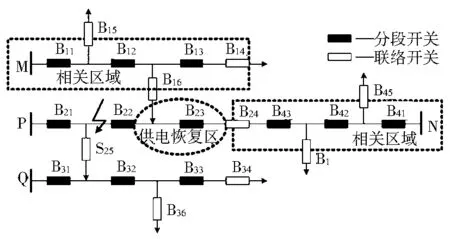

高供电能力的配电网网络结构更加复杂,供电恢复的难道也更大.实施供电恢复的前提是确定供电恢复区,图3所示的三分段三联络接线方式中,当分段开关B21与B22之间发生短路故障时,将故障点下游的非故障失电区,称为供电恢复区,如图3中的椭圆虚线圈所示;将通过联络开关直接与非故障失电区(供电恢复区)相连且另一端连有电源的馈线区域,称为相关区域,如图3中的矩形虚线框所示.

图3 三分段三联络故障区域

与供电恢复区连接的有B16和B24两个联络开关,当多个联络开关配合的区域需要恢复供电时,应充分考虑负荷均衡原则,避免因为负荷分配不均而导致过负荷,并为每个供电电源点都留有足够的备用容量.

1.2供电恢复的目标

为了避免发生大面积的停电事故,配电网故障恢复后要尽量避免线路过载,保留足够的备用容量.总的来说,配电网故障恢复的目标为:(1)尽可能多地恢复失电负荷供电;(2)不同等级负荷应分别考虑,重要负荷优先恢复供电;(3)尽可能使各馈线负荷均衡,无过载线路.

1.3以负荷均衡为目标的供电恢复数学模型

当配电网发生故障并引起断电时,保证各供电电源点的负荷均衡是供电恢复问题主要的方面.负荷均衡是指参与恢复供电的各供电电源点在供电恢复之后的负荷率尽量相等,并将该负荷率称为负荷均衡期望值.

以图3所示的电路为例来说明供电恢复数学模型的建立,图3中当联络开关B21与B22之间发生短路故障时,与供电恢复区直接相连的相关区域有两个,即有两个供电恢复路径.当合上与m侧相关区域之间的联络开关B16后,此时m侧和n侧的两个相关区域的负荷比率为

(1)

当合上与n侧相关区域之间的联络开关B24后,此时m侧和n侧的两个相关区域的负荷比率为

(2)

为了使各电源点在供电恢复之后的负荷率尽量相等,选择以负荷均衡期望值为目标函数,即

LBE=min[a,b]

(3)

对于涉及多个相关区域的供电恢复,公式可推广为:

i∈x

(4)

i∈x

(5)

…

i∈x

(6)

LBE=min[a1,a2,…,ai]

(7)

在配电网的供电恢复问题中,同时要满足不等式约束条件,不等式约束包括电压约束、支路过载约束等,即

uimin≤ui≤uimax

(8)

Si≤Simax

(9)

式中:Ui、Uimin、Uimax分别为节点i电压值及其下限和上限值;Si和Simax分别为第i条支路流过功率的计算值及其最大容许值[13].

2 配电网供电恢复软件的设计

2.1 供电恢复软件的主要工作流程

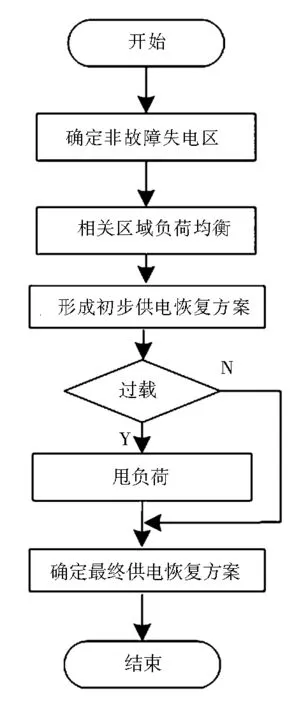

故障恢复软件的主要工作流程如图4所示,包括以下步骤:

1)获取配电网运行数据和参数数据.

2)搜索数据,确定待恢复区以及相关区域.

3)在相关区域进行负荷均衡期望值计算,对供电恢复区以负荷均衡期望值为目标进行搜索,形成供电恢复方案.

4)判断方案中是否存在过负荷.

5)对过载区域进行甩负荷操作.

6)形成最终的供电恢复方案.

图4 主要工作流程图

2.2 配电网供电恢复软件外部数据的获取

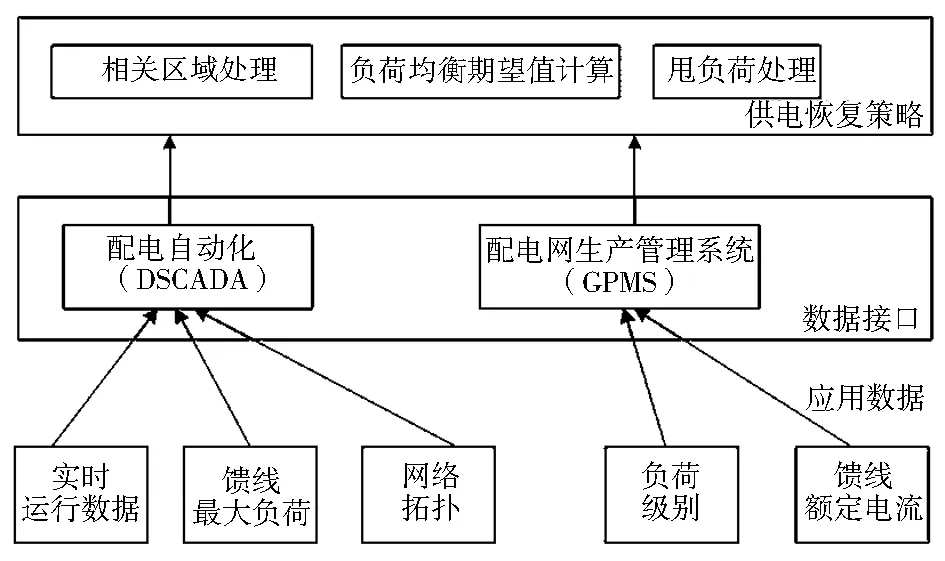

通过访问配电自动化系统获取配电网的实时运行数据、网络拓扑数据、馈线最大负荷;通过访问配电网生产管理系统获取负荷等级、馈线的额定电流等应用数据.

2.2.1 配电网实时运行数据的获取

配电网的实时运行数据存在于配电自动化系统中,并且实时更新.当前的配电自动化一般都支持基于IEC 61968/61970的公共信息模型(Common Information Model, CIM)和数据总线,可通过数据总线获取基于CIM模型的实时运行数据.

2.2.2 馈线最大负荷值的获取

馈线的电流数据需要实时保存到配电自动化系统的历史数据库中,当发生故障时,根据线路拓扑关系定位故障区域,确定待恢复区域,以及待恢复区域的相关区域,从而筛选出此次供电恢复时所涉及的馈线集合.

从历史数据库中取出参与供电恢复馈线的前3天或前4天的电流数据,取出前3天或前4天的当前故障发生时刻后90min内的最大负荷电流,其平均值作为该馈线的最大负荷电流.

2.2.3 配电网网络拓扑数据的获取

配电网在运行过程中,随着开关的分、合变化,其网络拓扑结构也随之发生变化,为了确定相关区域的拓扑结构,需要从配电自动化系统获取故障前的拓扑结构,为了确定故障损失的负荷量需要获取故障后的拓扑结构.

2.2.4 馈线额定电流的获取

馈线的额定电流作为馈线的重要参数保存在配电网生产管理参数数据库中,当需要计算馈线负荷率以及负荷均衡期望值时,可从参数数据库中提取相关数据.

2.2.5 负荷等级值的获取

负荷的重要等级作为负荷的重要参数保存到参数数据库中,当需要进行甩负荷操作时,可从参数数据库中提取相关数据.

2.3 配电网供电恢复软件的整体架构

基于负荷均衡的配电网故障恢复软件的整体架构如图5所示.整个软件系统分为数据接口和供电恢复策略两部分.

图5 软件的整体架构图

2.4 具体实施步骤

2.4.1 相关区域的搜索步骤

1)当发生故障且隔离故障后,启动故障恢复程序.

2)根据故障隔离信息,建立故障点下游供电恢复区的网络拓扑结构.

3)判断与供电恢复区相连的联络开关是否另一端与电源馈线相连.若是,则将该联络开关联络的区域看作相关区域.

2.4.2 甩负荷操作

初步供电恢复方案形成后,系统可能存在过负荷现象,在这种情况下就需要进行甩负荷操作.

具体思路如下: 计算参与供电恢复的各供电馈线在增加分配的非故障失电区段后的负荷电流,检验其是否越限; 如果负荷电流越限,则进行甩负荷操作,直到满足电流安全限制.

甩负荷操作主要包括以下步骤:

1)考虑普通负荷实际值与额定值,检测各供电馈线增加分配区段后的负荷电流是否越限.

2)如果负荷电流越限,则甩掉分配区段的部分普通负荷直到满足要求.

3)如果甩掉普通负荷后负荷电流依然越限,则甩掉分配区段的部分重要负荷直到满足要求.

3 应用实例

以山东科汇电力自动化股份有限公司产品KH-8000P配电自动化主站系统为基础平台,完成了供电恢复软件的设计和实现.KH-8000P配网自动化主站系统采用开放式、分布式体系结构,应用分层的客户机/服务器(Client/Server)模式.遵循IEC61970/61968标准,以配网自动化监控设备(FTU、DTU、TTU)为基础,以配电线路监控、故障处理为核心.该系统具备完善的配网SCADA、馈线自动化(FA,包括短路故障与小电流接地故障的定位、隔离与恢复非故障线路的供电)、故障信息管理等功能.在KH-8000P主站系统的基础上,该供电恢复软件作为一个应用模块从KH-8000P主站系统上获取配电网运行数据,从亿力吉奥公司的GPMS系统上获取配电线路参数数据,生成的供电恢复方案提供给KH-8000P主站系统,并在其人机界面上展示给配电调度人员,供其参考.

4 结束语

配电网发生故障时,在实现故障定位、隔离后如何快速地恢复所有非故障区域供电,实现各馈线负荷均衡,避免过负荷运行,是一个比较复杂的问题.本文建立了供电恢复的数学模型,提出了以配电线路负荷均衡为目标的配电网供电恢复软件的设计方法,包括软件的整体架构以及具体的实现步骤.该软件应用于KH-8000P主站系统后,可提供供电恢复方案并在主站系统的人机界面上显示,验证了该供电恢复软件设计方法的正确性.

[1] 徐玉琴,张丽,王增平.基于AER模型的配电网大面积断电供电恢复算法[J].电网技术,2009,33(12): 66-71.

[2] 任然.基于改进遗传算法的配电网供电恢复及其应用[D].天津:天津大学,2012.

[3] 张旭,程雪婷,赵冬梅,等.电网故障恢复的发展、现状及展望[J].电力系统及其自动化学报,2013,25(2): 13-19.

[4] 庞清乐, 高厚磊, 李天友.基于负荷均衡的智能配电网故障恢复[J].电网技术,2013,37(2): 342-348.

[5] 周莉梅,范明天,马素霞.基于模糊逻辑和风险管理的配电网供电恢复研究[J].现代电力,2006,23(2): 43-47.

[6] 刘键,石晓军,程红丽,等.配电网大面积断电供电恢复及开关操作顺序生成[J].电力系统自动化,2008,32(2): 76-79.

[7] Labridis D P. Implementing multi-agent systems technology for power distribution network control and protection management [J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2007, 22(1):433-443.

[8] 陈庭记, 程浩忠,何明,等.城市中压配电网接线模式研究[J].电网技术, 2000, 24(9):35-38.

[9] 谢晓文, 刘洪.中压配电网接线模式综合比较 [J].电力系统及其自动化学报,2009,21(4):94-99.

[10] 姚莉娜, 张军利, 刘华, 等.城市中压配电网典型接线方式分析[J].电力自动化设备,2006,26(7):26-29.

[11] 方芹,杨建华,马龙,等.基于N-1准则的配电网重构分区评估分析[J].电网技术, 2013,37(4): 1090-1094.

[12] 姚福生,杨江,王天华.中压配电网不同接线模式下的供电能力[J].电网技术,2008,32(2): 32.

[13] 徐玉琴,李雪冬,张丽.基于多智能体免疫算法的配电网供电恢复[J].华北电力大学学报:自然科学版,2010,37(2): 15-19.