玉树Mw7.1地震前电离层异常扰动初步分析

李 旺, 郭金运,2, 于学敏, 于红娟, 张海平

(1.山东科技大学 测绘科学与工程学院, 山东 青岛 266590;2. 海岛(礁)测绘技术国家测绘地理信息局重点实验室, 山东 青岛 266590;3.山东省国土测绘院, 山东 济南 250102)

地震是一种破坏力巨大的自然灾害,一直以来对人类的生命财产造成了极大的危害.地震-大气层-电离层效应的研究结果表明,震前的电离层异常扰动是确实存在的,这可为今后的地震预报研究提供一个新的思路.自20世纪70年代起,科研工作者做了大量的研究,Zhao等[1]通过位于中国日本的四个电离层监测站的数据研究发现,汶川地震前三天F2层临界频率(foF2)有显著的异常增大,且越靠近震中地区现象越明显;Liu等[2]发现汶川地震前三天和前六天震中附近区域电离层分别出现了正异常和负异常现象,且异常主要靠近赤道一侧;Sharma等[3]对中国地区的三次6级以上的地震研究表明,震前的电离层总电子含量(TEC)和foF2异常扰动确实存在,且异常主要出现在当地时间的11:00至17:00;He等[4]通过DEMETER卫星对2006-2009年间5级以上地震震前的电子浓度变化统计分析发现,电离层异常与震级呈正比关系,与震源深度呈反比关系.

2010年4月14日北京时间7时49分,青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级地震,震源深度14km,震中位于县城附近(96.6°E, 33.2°N),造成了严重的人员伤亡及财产损失,地震波及范围35862km2,受灾人口约10万人,极重灾区900km2,震中附近90%的房屋倒塌,造成2698人遇难及数万人无家可归[5].此次地震发生在甘孜-玉树断裂带上,自第四纪以来有明显的活动特征.本文采用CODE(the Center for Orbit Determination in Europe)提供的GIM(Global ionosphere maps)数据,插值提取出震中区域电离层时间序列,以27天为背景值,通过滑动四分位距法,排除太阳及地磁活动的干扰,分析震前电离层的异常扰动.

1 数据及分析方法

目前IGS(International GNSS Service)在全球范围内有450多个观测站,能够提供大范围且合适分辨率的TEC观测资料,在研究电离层异常扰动方面比较有优势.CODE是IGS数据的一个分析中心,目前提供空间分辨率为5°(经度)×2.5°(纬度),时间分辨率2h的GIM数据,该数据经过了插值与平滑处理,过滤了小尺度的电离层扰动,比较适合用来研究大尺度的电离层异常变化[6](数据网址:ftp://ftp.unibe.ch/aiub).

为了排除太阳和地磁活动对电离层的扰动影响,我们对太阳黑子、F10.7太阳辐射、Dst和Kp等数据进行分析。太阳和地磁活动参数由中科院空间中心提供(数据网址:http://159.226.22.201:9010/Portal/),太阳黑子数(SSN)和F10.7太阳射电常数是通常用来表征太阳活动的两个参量,SSN有三百多年的观察历史,是表征太阳活动的最重要参量,F10.7主要出自日冕活跃区上被磁场束缚的电浆,从1947年开始记录数据,是目前为止除了太阳黑子之外,可供利用的太阳活动的最长期记录.Dst指数主要是量测中低纬地区地磁活动的指数,其主要量测地磁水平分量的变化,研究表明,当Dst指数绝对值大于50nT时,可能发生了中大磁暴[7];Kp指数描述全球平均每3小时的地磁强度,共分9个等级,在没有磁暴的情况下,Kp指数一般小于3[8].

由于电离层受到太阳活动的影响,使得电离层具有27d的周期性[9],本文根据滑动四分位距法的思想,以27d中每天同一时刻的观测值作为背景值,以2.5倍中误差为限差,先对太阳地磁活动的状态进行异常分析,然后在对震中区域的电离层时间序列进行异常分析.

2 TEC异常分析

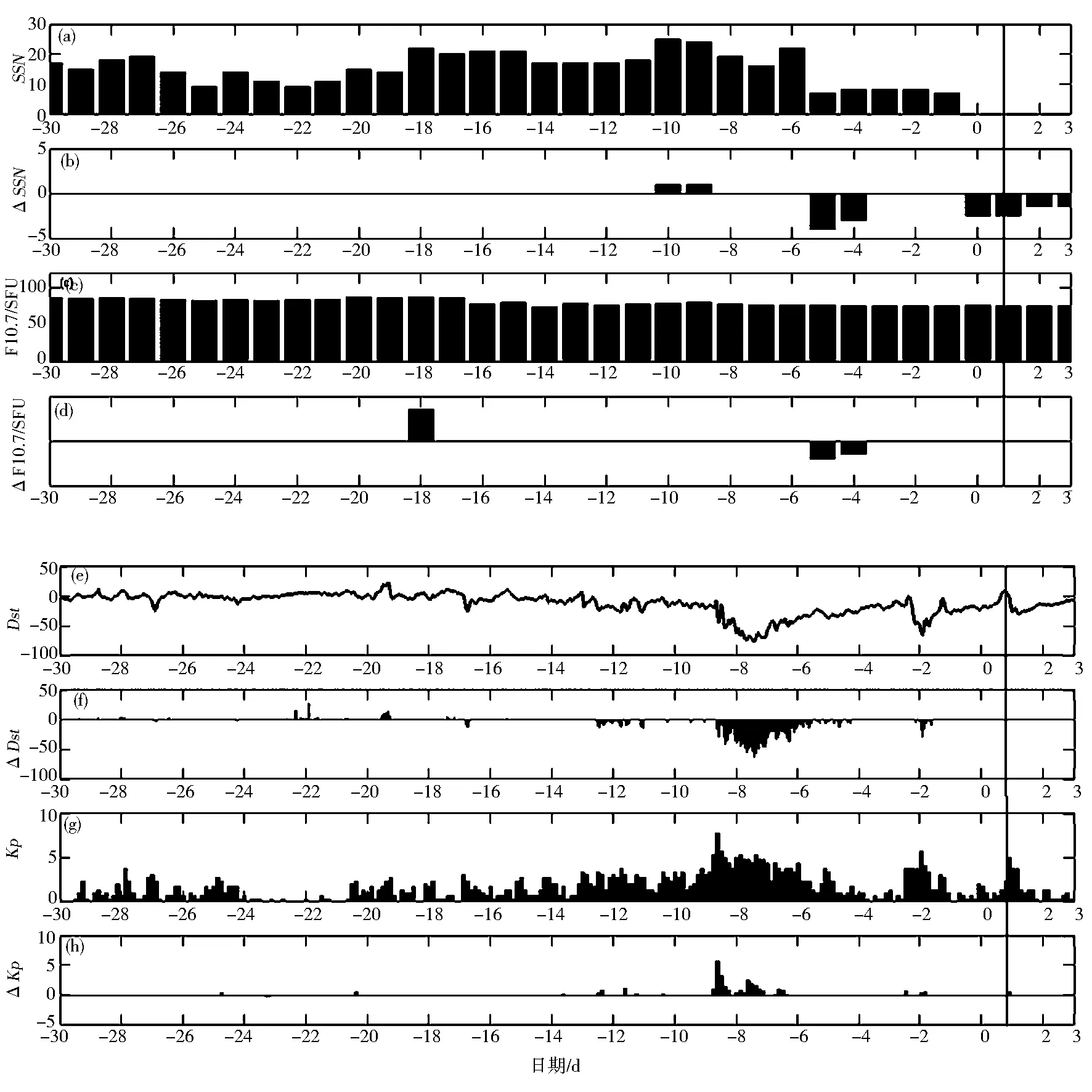

如图1(a)所示,震前的太阳活动比较频繁,起伏较大,有两次较大的波峰出现在震前18d和震前10d,震前5d内太阳活动强度明显减弱,震后SSN为0,明显异常偏低,经过滑动四分位距法探测后,如1(b),发现在震前10d、5d、4d及震后3d内,太阳活动有异常现象; 1(c)给出了震前一个月内F10.7变化的时间序列,总的看出来,F10.7的变化相对平稳,峰值出现在震前18d,之后逐渐降低,经过异常探测后,如1(d)所示,异常时刻出现在震前18d、4~5d,其中震前18d的异常值达3.5SFU,总的说来,太阳活动的主要异常时刻出现在震前18d、10d、4~5d及震后1~3d.可见,用两种太阳活动参量进行互补分析能取得较好的效果.

图1(e)给出了震前一个月内的地磁Dst指数的变化情况,可以发现,Dst指数波动的主要时刻出现在震前的5~9d和震前2d,其中震前5~9d内,Dst指数达到-70nT,表明在该段时间内,地球上很可能发生了中大等级磁暴,如1(f)所示,该段时间的地磁异常值达到-50nT,震前2d地磁也有-30nT的异常,另外在震前的27d、22d、20d、18d、12d地磁都有低幅度的异常变化;对比1(g)和1(e),可以发现Kp指数的时间序列和Dst指数时间序列的变化趋势相同,在震前5~9d内,Kp指数明显增大,最大值达到7,震前2d的Kp指数也达到了5,异常探测的结果表明,在这两个时段内,Kp指数都有明显异常,表明,这两个时段的地磁活动十分不稳定,另外震前的20d、12d的地磁活动也有异常,总的说来,地磁活动的异常时段主要集中在震前的22d、20d、12d、5~9d、2d.

((a)太阳黑子日变化;(b)太阳黑子日变化异常值(△SSN);(c)F10.7射电通量日变化;(d)F10.7射电通电日变化异常值(△F10.7);(e) Dst指数日变化;(f) Dst指数日变化异常值(△Dst);(g)Kp指数日变化;(h)Kp指数日变化异常值(△Kp);黑色竖线表示地震发生的时刻)图1 2010年3月15日至4月17日(Universal Time Coordinated,UTC)的太阳及地磁活动信息

((a)震中区域TEC时间序列; (b)震中区域TEC变化异常值; 黑色竖线表示地震发生的时候)图2 2010年3月15日至4月17日玉树地区电离层信息

通过CODE提供的GIM数据,通过插值提取了震中区域的TEC时间序列,在利用滑动四分位距法进行滑动异常探测,图2(a)给出了震中地区电离层TEC的时间序列及其异常判定的上下边界,可以发现在大部分时刻TEC都处在上下边界之间,这表示该时间段的TEC处于正常水平,但是某些时刻TEC明显超出了边界,如震前的26d、20d、13d,其具体异常值如2(b)所示,在震前26d、13d处TEC异常幅度达到8TECU,震前20d处也有明显正异常,另外震前7~9d内也有间断的异常,对比图1的太阳及地磁活动异常探测结果,发现TEC异常的大部分时间内,太阳或地磁活动都有异常出现,震前20d和震前4~9d的地磁活动有异常现象,另外震前后几天内,太阳活动强度明显降低,因此震前26d和震前13d的电离层异常较为特殊,本文选取这两天的电离层异常进行分析,判断其是否与地震电离层效应有关.

3VTEC异常全球分布

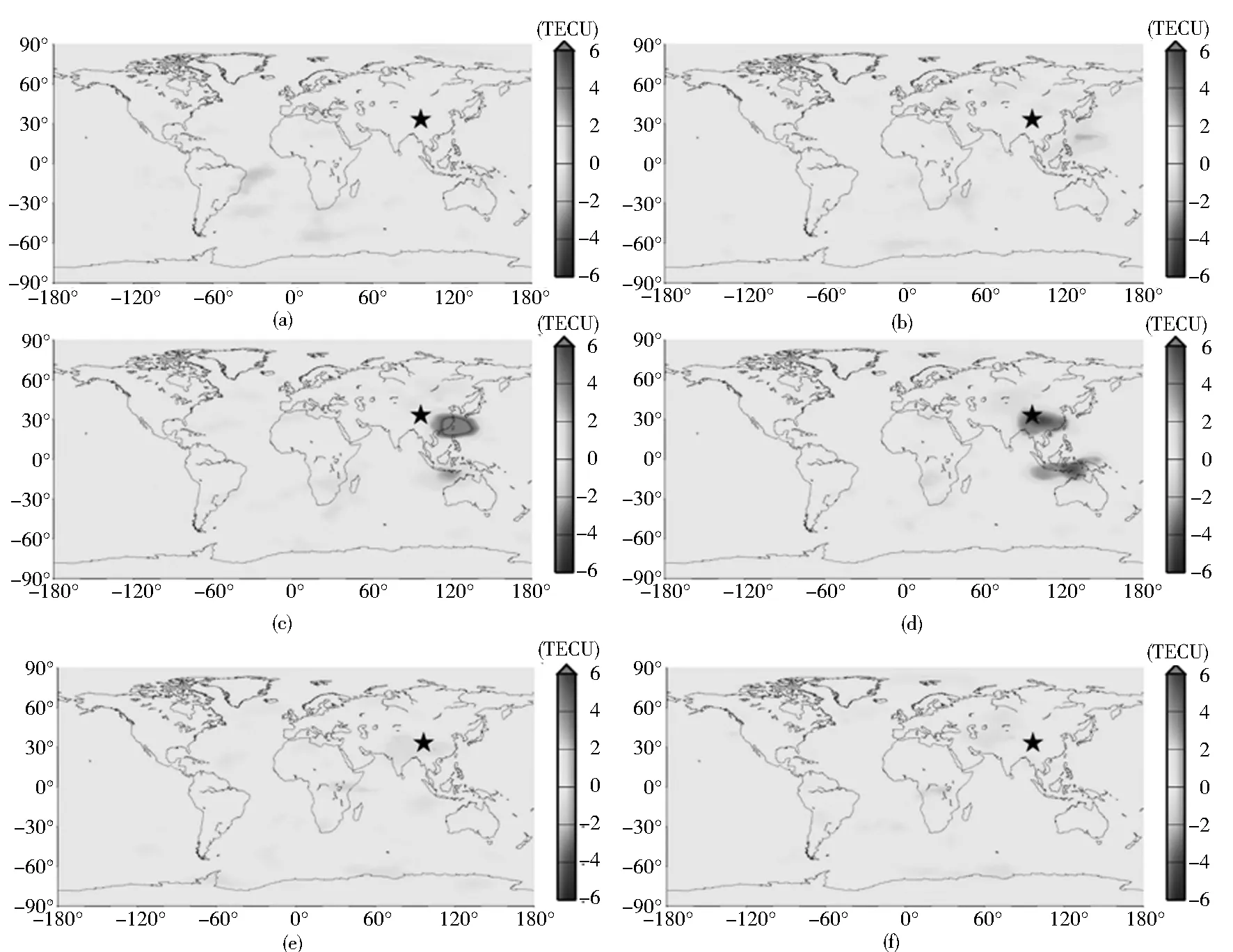

图3给出了3月19日(震前26d)的全球TEC异常分布图,UTC 02:00时,全球绝大部分地区电离层很平静,只有少部分地区有轻微扰动,幅度约为1 TECU,震中区域无异常现象;UTC 04:00时,震中东南方向有异常现象发生,约在中国南海区域,扰动幅度2~3 TECU,同时异常缓慢向西移动;UTC 06:00时,异常到达中国东南部地区,异常现象明显增大,幅度达到6 TECU以上,同时对应的磁共轭区也有异常出现,但范围幅度较小,主要分布在澳大利亚西北部海域,异常幅度约为3~4 TECU;至UTC 08:00时,异常现象达到最大值,主要分布在中国南部地区,约为80°~120°E,10°~30°N,异常幅度达到6 TECU以上,南半球对应的磁共轭区异常现象也明显增大,主要分布在85°~140°E,5°~15°S的狭长区域,异常幅度约为4~5 TECU;UTC 10:00时,异常明显减小,震中西南区域约有2~3TECU的扰动,对应磁共轭区的异常几乎消失,至UTC12:00时,震中附近区域异常全部消失。此次异常主要持续时间为4h,主要出现在当地时间的14:00~18:00,有明显的地震电离层扰动特征,除了震中区域及其磁共轭区的TEC异常,全球还有些地方电离层有异常现象,但幅度很小,基本可以忽略,结合图1和图2的太阳地磁情况,可以确定该天的电离层异常与地震有关。

((a)UTC02:00; (b)UTC04:00; (c)UTC06:00; (d)UTC08:00;(e)UTC10:00;(f)UTC12:00.黑色五角星为震中位置)图3 2010年3月19日 02:00~12:00(UTC)的全球TEC异常分布

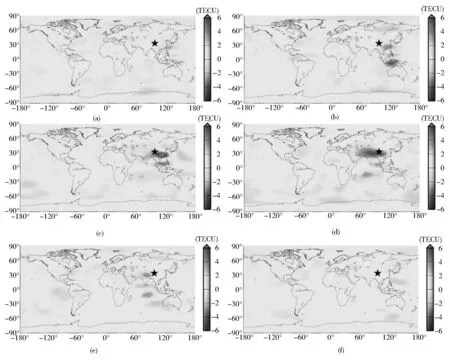

图4给出了4月1日的TEC全球异常分布图,可以清楚的看出异常的变化过程.UTC 02:00时,异常开始出现,位于震中的东南方向,异常幅度较低,约为3 TECU,此后异常幅度开始增大并向西移动;UTC 04:00时,异常接近震中地区,异常幅度约为4 TECU,分布在震中东南部地区,与此同时,其对应的磁共轭区也有明显异常,分布在澳大利亚西北部海域;UTC 06:00时,异常进一步加强,到达震中地区,范围覆盖中国南部地区,最大异常值达到6 TECU以上,对应的磁共轭区的异常范围也有所扩大;至UTC 08:00时,异常的范围和幅度达到了最大值,异常移动到震中的西南部,范围覆盖中国南部及南亚大陆,范围约在55°~110°E, 20°~38°N,长度比约为3∶1,峰值点位于75°E,31°N,异常达到8 TECU,同时对应的磁共轭区异常范围和幅度也有扩大现象,异常幅度达到5 TECU,但总体来说,异常范围和幅度小于震中附近地区电离层异常;UTC10:00,异常继续向西移动,且逐渐减弱,主要分布在南亚大陆,异常幅度约为4 TECU,并且对应磁共轭区的异常也开始逐渐减弱,至UTC 12:00时,震中地区的异常基本消失.

((a)UTC02:00; (b)UTC04:00; (c)UTC06:00; (d)UTC08:00;(e)UTC10:00;(f)UTC12:00.黑色五角星为震中位置)图4 2010年4月1日 02:00~12:00(UTC)的全球TEC异常分布

此次电离层异常持续了大约8小时,主要异常时段出现在当地时间的11:00~17:00,震中附近地区及其对应的磁共轭区电离层都出现异常现象,但总的来说,磁共轭区的异常较小,并且震中地区的电离层异常与地震中心并不严格对应,而是处于靠近震中偏向赤道的一侧.在该天中,除了震中区域存在的电离层异常现象,全球其它地方也存在着一些低幅度的异常扰动,绝大部分异常值的绝对值小于2 TECU,与震中附近区域的电离层异常扰动幅度相差较大,所以这些异常并不是由孕震期间地球的构造变化引起的,如图1所示,该天的地磁有异常降低现象,所以这可能与该天的地磁活动异常偏低有关.

4结束语

本文通过CODE提供的全球电离层TEC数据,利用滑动四分位距功法探测了玉树地震前的电离层异常变化,结果表明,玉树地震前确实存在地震-大气层-电离层效应,震前26d和13d的震中附近区域的电离层会有异常扰动,汶川地震前也有这种情况发生,这也和其他研究人员的结论较为一致[10-11],在3月19日,TEC异常主要持续4h,异常幅度约为6 TECU,在4月1日发生的电离层异常,持续时间约8h,最大异常值达到8TECU以上,这可能与临震时间有关。同时这两次异常的范围和幅度比较明显,异常幅度约是其它地区异常扰动的三倍,结合当天的太阳及地磁活动情况,可以判定这两次电离层异常可能是玉树地震的前兆之一.

致谢:感谢欧洲定轨中心(CODE)提供的GIM,感谢中科院空间中心提供的地磁和太阳辐射数据.

[1] Zhao B, Wang M, Yu T,etal. Is an unusual large enhancement of ionospheric electron density linked with the 2008 great Wenchuan earthquake[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics (1978-2012), 2008, 113(A11):304.

[2] Liu J Y, Chen Y I, Chen C H,etal. Seismoionospheric GPS total electron content anomalies observed before the 12 May 2008 Mw7. 9 Wenchuan earthquake[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics(1978-2012), 2009, 114(A4):320.

[3] Sharma K, Dabas R S, Sarkar S K,etal. Anomalous enhancement of ionospheric F2 layer critical frequency and total electron content over low latitudes before three recent major earthquakes in China[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics (1978-2012), 2010, 115(A11):313.

[4] He Y, Yang D, Qian J, et al. Response of the ionospheric electron density to different types of seismic events[J]. Natural Hazards & Earth System Sciences, 2011, 11(8):2 173-2 180.

[5] 任俊杰,谢富仁,刘冬英,等. 2010年玉树地震的构造环境,历史地震活动及其复发周期估计[J].震灾防御技术, 2010, 5(2): 228-233.

[6] 祝芙英,吴云,杨剑.缅甸 Ms7. 2地震前电离层 TEC的异常变化[J].大地测量与地球动力学, 2011, 31(5): 5-8.

[7] 刘军,柴洪洲,刘长建,等.基于 CODE GIM的震前电离层 TEC异常分析[J].大地测量与地球动力学, 2011, 31(6): 39-42.

[8] 李旺,郭金运,于学敏,等.由GPS探测的大地震前TEC异常扰动[J].全球定位系统, 2014, 39(2):18-25.

[9] Saradjian M R, Akhoondzadeh M. Thermal anomalies detection before strong earthquakes (M>6.0) using interquartile, wavelet and Kalman filter methods[J]. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 2011, 11:1099-1108.

[10] Zhu F Y, Wu Y, Fu N B. Application of Kalman filter in detecting pre-earthquake ionospheric TEC anomaly[J]. Geodesy and Geodynamics, 2011, 2(2):43-47.

[11] Zhang X H, Ren X D, Wu F B,etal. A new method for detection of pre-earthquake lonospheric anomalies[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2013, 56(2): 213-222.