下扬子黄桥地区龙潭组流体包裹体特征与油气成藏期次

李建青,夏在连,史海英,花彩霞,王 馨

(1.西北大学 地质学系,西安 710069;2.中国石油化工股份有限公司 华东分公司 石油勘探开发研究院,南京 210011)

下扬子黄桥地区龙潭组流体包裹体特征与油气成藏期次

李建青1,2,夏在连2,史海英2,花彩霞2,王 馨2

(1.西北大学 地质学系,西安 710069;2.中国石油化工股份有限公司 华东分公司 石油勘探开发研究院,南京 210011)

下扬子黄桥地区上二叠统龙潭组储层中共发育2期流体包裹体:Ⅰ期主要发育在石英颗粒成岩次生加大早中期,主要沿颗粒加大边内侧微裂隙呈带状或线状分布;Ⅱ期主要发育在石英颗粒成岩次生加大期后,主要沿切穿多个石英颗粒及其加大边的微裂隙呈线状/带状分布。包裹体均一温度分布区间75~120 ℃,主要集中在75~85 ℃,结合热—埋藏史、生排烃史分析,龙潭组烃源岩在白垩纪末期进入主生烃期,流体充注主要为侏罗纪(188~160 Ma)和晚白垩世至古近纪(60~43 Ma),认为该区龙潭组油藏形成于白垩纪末期。

成藏期次;流体包裹体;龙潭组;上二叠统;黄桥地区;下扬子

下扬子地区是我国南方海相及陆相油气勘探的重要区域,海相油气显示活跃,全区共发现油气显示424处,具有良好的油气前景[1]。但经过50多年的勘探,除在苏北新生界陆相地层获得工业油气流外,区内海相油气勘探迄今未获实质性突破。黄桥地区构造上处于下扬子区南京坳陷[2]。钻井及地震资料揭示了本区中、古生界残留视厚5~7 km,埋深在1~5 km之间,上覆陆相中、新生界沉积厚度在1 000~3 000 m之间,其中区域性盖层浦口组厚度在700~1 500 m,保存较好。大部分地区处在海相中、古生界推覆体后缘的复向斜或对冲复背斜中,构造形变相对较弱[3]。该区S174、HN9、HY1、HN4、HN6、HN5等多口钻井揭示了上古生界良好的油气显示。2009年以来中国石化华东分公司在该区优选溪桥构造开展目标攻关,先后部署了多口探井,其中HT3、X3、Xp1井均在龙潭组顶部致密砂岩获得日产油1.2~5.5 t的工业油流,实现了下扬子地区上古生界油气勘探的突破。为了进一步分析该区龙潭组油藏成藏机制,指导下一步油气勘探,开展龙潭组致密砂岩储层中流体微观分布特征研究及油气成藏时间的恢复工作显得尤为重要。本文主要在流体包裹体特征和均一温度研究基础上,结合圈闭形成时间和生排烃史分析,确定油气成藏期次[4-11]。

1 区域地质背景

下扬子区处于扬子准地台东部,西邻涟黄大断裂,东连南黄海,北至鲁苏隆起,南以华夏隆起为界,陆上面积23×104km2[3]。下扬子区构造演化先后经历4次挤压运动、3次拉张运动等多重构造影响[12-14],形成了海相盆地和中生代前陆盆地叠合的改造型残留盆地[15]。该区主要经历了古生代和中新生代多期次不同形式、不同程度的改造,构造的复杂性不仅使早期形成的油气藏遭到改造和破坏,同时也制约了地震资料品质,其中印支以来的构造运动改造,影响着油气保存、有效烃源岩与有效成藏组合的发育[1]。黄桥地区现今海相中古生界构造格局是经印支—早中燕山期逆冲推覆和晚燕山期拉张裂陷改造所形成的,其主要特征为:新老构造比较复杂,构造走向以NE-SW为主;构造破碎,古生界冲断逆牵引背斜受印支晚期—燕山早期逆冲断层控制;构造走向与断裂走向基本一致,次级构造单元的划分均以断层为界,主要目的层埋深、形态、面积均受断层控制[3,16-17]。中、古生界海相地层发育较全,油气资源丰富,其中上组合主要发育海陆交互相二叠系煤系地层,以泥岩为主。二叠系内部发育龙潭组砂岩,其上发育台地相青龙组灰岩,其下发育栖霞组灰岩,印支面上覆中生界含砂泥岩。因此,黄桥区上组合以二叠系泥岩晚期生烃为源岩,可形成3套成藏组合:(1)二叠系砂岩、泥岩自生自储组合;(2)二叠系烃源岩+印支面碳酸盐岩缝洞型储层+中生界区域盖层构成的下生上储组合;(3)二叠系烃源岩+中生界砂岩储层+中生界盖层构成的古生新储组合。

龙潭组主要发育一套煤系地层背景下的碎屑岩沉积,是灰色—深灰色细砂岩和灰黑色泥岩,夹杂少许中粗砂岩和黑色煤层。龙潭组砂岩类型主要由长石质中、细砂岩,石英中、细砂岩和粉砂岩及岩屑砂岩等岩石类型组成。总体上砂岩成分成熟度高,砂岩颗粒分选一般以中等—好为主。其成岩阶段主要处于中成岩B阶段,具有溶蚀、压溶、交代、胶结及压实等多种成岩作用类型。储集空间主要以次生孔隙中的粒间孔、粒内溶孔及铸模孔为主,可见少量的成岩缝及构造缝。储层物性总体上具有特低孔—低孔及低渗的特征,并且表现为非均质性强的特点。

2 样品与实验

用于流体包裹体分析的样品采自溪桥构造带的HN5、HN9、X1、X2井龙潭组,共计9个样品,均为砂岩。流体包裹体均一温度、冷冻温度(盐度)测试在核工业北京地质研究院完成。仪器采用Leica DMRX HC研究级透—反射偏光荧光显微镜和 Linkam THMS-G600型冷热台,冷热台温度分辨率为0.1 ℃,均一法测温精度±1 ℃,冷冻法测温精度±0.2 ℃。分析方法和依据为中华人民共和国核行业标准EJ/T1105-1999《矿物流体包裹体温度的测定》[18]。另外,此次研究还利用了激光拉曼分析技术对部分样品单个包裹体进行成分分析,仪器采用LABHR-VIS LabRAM HR型显微激光拉曼光谱仪,拉曼光谱测定包裹体直径的下限可以达到2 μm。

3 实验结果及分析

3.1流体包裹体类型与分布特征

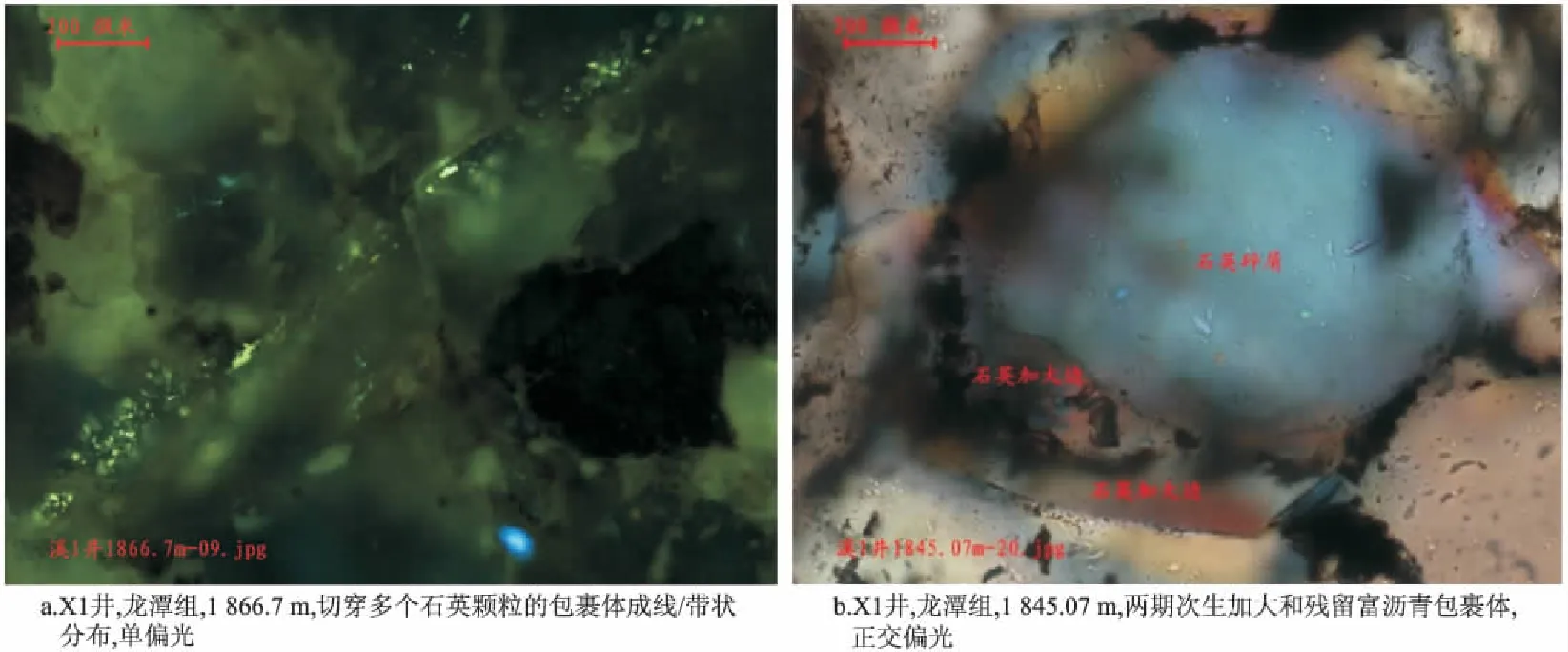

黄桥地区龙潭组砂岩储层主要分布有4类包裹体:液态烃类、气液态烃类、气态烃类和含烃盐水包裹体。油气包裹体极为发育,约占50%左右均为油气包裹体,其中液态和气液态包裹体均占较大比例,纯气态包裹体则较少发育,一般较难发现。龙潭组储层砂岩粒间孔隙普遍含有固体碳质沥青或褐色沥青,甚至发育含固体沥青包裹体。液态烃类包裹体在砂岩储层中往往沿切穿石英、长石颗粒的微裂隙分布或者石英颗粒加大边微裂隙面成群、线状以及带状分布(图1a);单偏光下呈褐色、深褐色,荧光下为淡黄色或黄绿色。气态+液态烃类包裹体分布也较广,在砂岩储层中主要分布在环石英颗粒加大边中内侧,呈线、带状分布(图1b);单偏光下呈淡褐色、褐色,荧光下为蓝色、浅黄色和黄绿色等。在龙潭组砂岩储层中,镜下可见粒间孔隙普遍分布有碳质固体或黑褐色沥青,部分样品甚至包含轻质油。油气包裹体在石英颗粒不同产状的微裂隙中成带或成线状分布,一般发育2期次的油气包裹体,镜下观察发现,绝大多数包裹体小于2 μm,少数包裹体大于2 μm,其中大于2 μm的样品主要分布在2~5 μm,偶见大于5 μm的包裹体。

图1 下扬子区黄桥地区龙潭组流体包裹体镜下特征

3.2流体包裹体形成期次

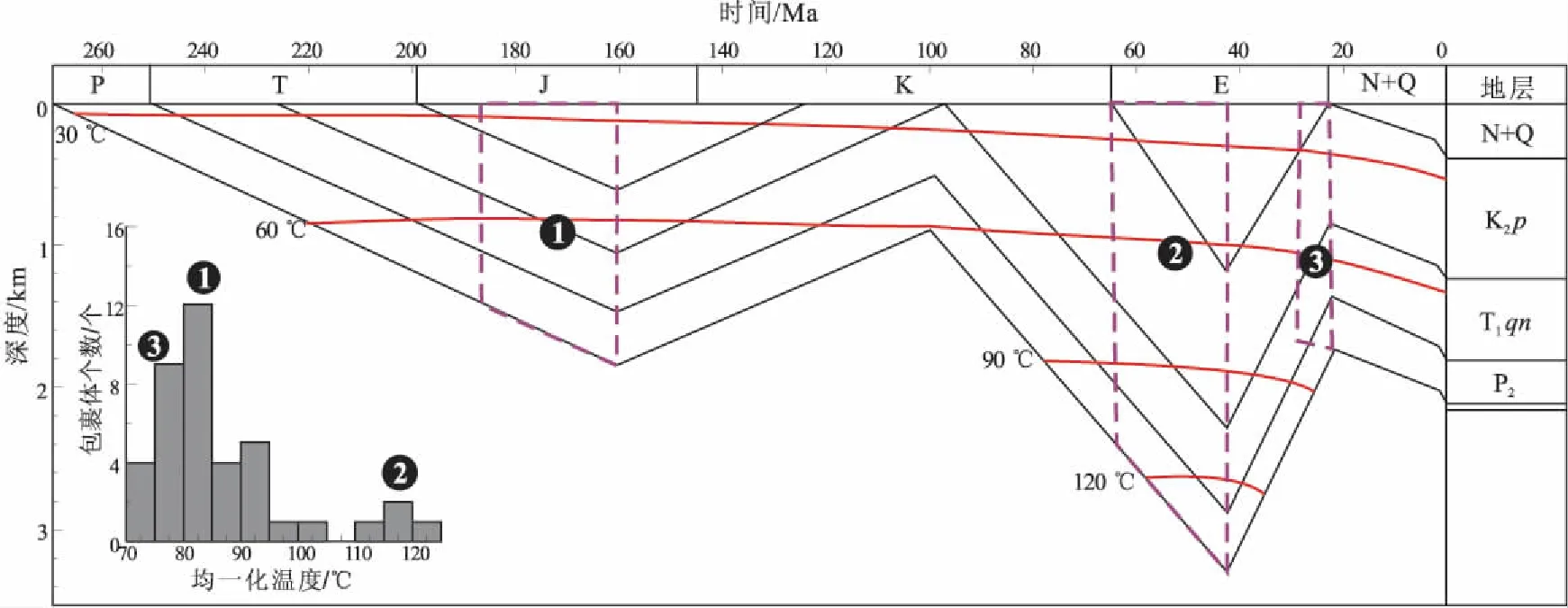

龙潭组储层砂岩明显分为2期流体包裹体:Ⅰ期主要发育在石英颗粒成岩次生加大早中期,主要沿颗粒加大边内侧微裂隙成带或成线状分布,荧光以绿色、暗褐色为主,这期油气包裹体特征明显,普遍发育,在所有包裹体样品中均有发现;Ⅱ期主要发育在石英颗粒成岩次生加大期后,主要沿切穿多个石英颗粒及其加大边的微裂隙成线状/带状分布,荧光以蓝绿色、绿色为主,这一期包裹体仅在部分包裹体样品中发育。从不同产状包裹体均一温度分布来看(图2),成岩期包裹体均一温度分布广泛,分布区间75~120 ℃,主要集中在80~85 ℃,而成岩期后包裹体均一温度分布特征明显不同,分布区间70~85 ℃,主要集中在75~80 ℃,均一温度分布较为集中且明显低于成岩期包裹体。从不同产状包裹体盐度分布特征来看,2期包裹体也有较明显区别,成岩期包裹体盐度普遍高于成岩期后,前者平均值为4.39%,后者为2.44%。结合成岩期后较发育的包裹体样品中粒间裂隙普遍含轻质油,因此推测是后期储层抬升时破坏调整形成的,储层埋深浅从而导致流体温度和盐度均较低,且保存了相当部分的轻质油至今;这一期油气成藏与储层物性有很大关系,物性好的储层才导致油气的充注。这从侧面也反映了这一期油气调整和充注可能规模不大,没有足够的驱替压力使油气进入到深度相近但物性相对较差的储层中。

根据不同时期黄桥地区可能的剥蚀厚度和X1井钻遇的地层情况,确定了该井的埋藏史(图3)和黄桥地区的古热流值(现今地表热流的平均值为68mW/m2左右,背景值为60mW/m2[19],地表温度平均14.6 ℃[20];志留纪末热流值为50 mW/m2[21]左右),可以确定X1井龙潭组砂岩储层的成藏时期为2期,分别为侏罗纪(188~160 Ma)和晚白垩世—古近纪(60~43 Ma),并且在抬升时期发生小规模调整,时间为古近纪晚期(28~23 Ma)。

图2 下扬子区黄桥地区X1井不同产状包裹体均一温度分布

3.3与生排烃史的匹配关系

通过油源对比,黄桥地区龙潭组油藏油源来自于自身烃源岩[3]。龙潭组泥质烃源岩厚100~400 m,有机碳含量为0.38%~4.14%,有机质类型为混合型—腐殖型,属中等—很好烃源岩。镜质体反射率Ro在0.98%~1.24%之间,处于成熟阶段。根据Ro与深度关系,结合构造演化史,可知烃源岩埋深在1 200~3 100 m进入主生油期。印支运动后,二叠—三叠系遭受剥蚀,大部残余厚度为500~1 000 m,未进入生烃门限,因此未成熟。燕山晚期—喜马拉雅期,沉积了中、新生界,龙潭组烃源岩埋深进入1 500~2 000 m,开始晚期生烃。通过X1井单井生烃模拟得出生烃强度最强的为龙潭组烃源岩,其主生烃期在白垩纪以后,证实了上组合晚期生烃。因此,黄桥地区龙潭组烃源岩在白垩纪末期进入主生烃期,生成的原油充注于龙潭组顶部砂岩形成油藏。

图3 下扬子区黄桥地区X1井埋藏史与成藏期次划分

4 结论

1)黄桥地区龙潭组砂岩储层中主要分布有4类包裹体:液态烃类、气液态烃类、气态烃类和含烃盐水包裹体,发育2期流体包裹体。

2)成岩期包裹体均一温度分布广泛,分布区间75~120 ℃,主要集中在80~85 ℃;而成岩期后包裹体均一温度分布特征明显不同,分布区间70~85 ℃,主要集中在75~80 ℃。结合热—埋藏史认为,流体充注主要在侏罗纪(188~160 Ma)和晚白垩世—古近纪(60~43 Ma)。结合生烃史分析,龙潭组油藏主要形成于白垩纪末期。

[1] 俞凯,郭念发.下扬子区下古生界油气地质条件评价[J].石油实验地质,2001,23(1):41-46.

[2] 李建青,蒲仁海.江苏黄桥地区龙潭组沉积相与有利储层预测[J].石油实验地质,2012,34(4):395-399.

[3] 夏在连.下扬子黄桥地区上古生界油气成藏研究[J].石油实验地质,2011,33(5):505-508.

[4] 于轶星,王震亮.松辽盆地南部致密砂岩储层油气成藏期次研究[J].断块油气田,2011,18(2):203-206.

[5] 李文涛,陈红汉.多旋回叠合盆地油气成藏期次与成藏时期确定:以渤海湾盆地临清坳陷东部上古生界为例[J].石油与天然气地质,2011,31(3):333-341.

[6] 张枝焕,杨永才,李伟.油藏地球化学原理及其在油气勘探与油藏评价中的应用[J].海相油气地质,2006,11(4):39-47.

[7] 吴聿元,秦黎明,刘池阳,等.长岭断陷火山岩储层流体包裹体分布特征及天然气成藏期次[J].天然气工业,2010,30(2):26-30.

[8] 梁宇,任战利,王彦龙,等.鄂尔多斯盆地子长地区延长组流体包裹体特征与油气成藏期次[J].石油与天然气地质,2011,32(2):182-191.

[9] 卢浩,蒋有录,徐昊清.饶阳凹陷主断层活动期与新近系油气成藏关系[J].断块油气田,2011,18(5):594-597.

[10] 尹伟,胡宗全,李松,等.鄂尔多斯盆地南部镇泾地区典型油藏动态解剖及成藏过程恢复[J].石油实验地质,2011,33(6):592-596.

[11] 高波,沃玉进,周雁,等.贵州麻江古油藏成藏期次[J].石油与天然气地质,2012,33(3):417-422.

[12] 郭令智,施央申,孙岩,等.下扬子区前陆盆地逆冲推覆构造的研究[J].南京大学学报,1988,24(2):2-8.

[13] 张永鸿.下扬子区构造演化中的黄桥转换事件与中、古生界油气勘探方向[J].石油与天然气地质,1991,12(4):439-438.

[14] 郭念发.下扬子盆地与区域地质构造演化特征及油气成藏分析[J].浙江地质,1996,12(2):19-27.

[15] 叶舟,梁兴,马力,等.下扬子独立地块海相残留盆地油气勘探方向探讨[J].地质科学,2006,41(3):523-548.

[16] 张建球.下扬子区中、古生界构造演化与油气藏形成史[J].石油与天然气地质,1996,17(2):145-148.

[17] 丁道桂,王东燕,刘运黎.下扬子地区古生代盆地的改造变形[J].地学前缘,2009,16(4):61-73.

[18] 核工业北京地质研究院.EJ/T1105-1999矿物流体包裹体温度的测定 中华人民共和国核行业标准[S]. 北京:中国核工业总公司,1999.

[19] 王良书,李成,施央申,等.下扬子区地温场和大地热流密度分布[J].地球物理学报,1995,38(4):469-476.

[20] 费富安.苏北黄桥地区二氧化碳气的地球化学特征及成因探讨[J].成都地质学院学报,1985(4):20-27.

[21] 李成,王良书,施央申.下扬子区早古生代构造—热演化与油气形成的研究[J].南京大学学报,1990,12(3):90-92.

(编辑黄 娟)

CharacteristicsoffluidinclusionsandtimingofhydrocarbonaccumulationinLongtanreservoirsinHuangqiaoregion,LowerYangtzeBasin

Li Jianqing1,2, Xia Zailian2, Shi Haiying2, Hua Caixia2, Wang Xin2

(1.DepartmentofGeology,NorthwestUniversity,Xi'an,Shaanxi710069,China; 2.ResearthInstituteofPetroleumExplorationandDevelopment,SINOPECEastChinaCompany,Nanjing,Jiangsu210011,China)

In the Longtan Formation of the Upper Permian in Huangqiao region of the Lower Yangtze Basin, there are 2 stages of fluid inclusion. The fluid inclusions of stage Ⅰ mainly generated during the early-middle period of quartz overgrowth, and generally located along micro-fractures within a linear zone. The fluid inclusions of stage Ⅱ mainly generated after quartz overgrowth, and distributed along micro-fractures which cut through quartz overgrowth. The homogenization temperature of fluid inclusions was 75-120 ℃, and the peak was 75-85℃. Analyses of geothermal evolution, burial history and hydrocarbon generation-expulsion history revealed that the main hydrocarbon generation period of the Longtan Formation source rocks was in Cretaceous, and oil charging mainly occurred in Jurassic (188-160 Ma) and from the Late Cretaceous to Paleocene (60-43 Ma). The Longtan reservoir mainly formed at the end of Cretaceous.

hydrocarbon accumulation stage; fluid inclusion; Longtan Formation; Upper Permian; Huangqiao region; Lower Yangtze Basin

1001-6112(2013)02-0195-04

10.11781/sysydz20130214

TE122.3+1

A

2012-09-05;

2013-02-25。

李建青(1967—),男,博士研究生,高级工程师,从事油气勘探部署研究。E-mail: lijiangqing1967@126.com。

中国石油化工股份有限公司科技开发部项目(P10005)。