氟化物测定方法的对比分析

刘 熙

(河北省邯郸水文水资源勘测局,河北 邯郸 056001)

采用离子色谱分析法测定阴离子含量原理:水样中待测阴离子随碳酸盐-重碳酸盐淋洗液进入离子交换柱系统(由保护柱和分离柱组成),根据分离柱对各阴离子的不同的亲和度进行分离,已分离的阴离子流经抑制器系统转换成具有高电导度的强酸,淋洗液则转变为弱电导度的碳酸。由电导检测器测量各阴离子组分的电导率,以相对保留时间和峰高或面积定性和定量测定氟化物。

氟试剂分光光度法采用的是氟离子在 pH值为4.1的乙酸盐缓冲介质中与氟试剂及硝酸镧反应生成蓝色三元络合物,络合物在620 nm波长处的吸光度与氟离子浓度成正比,定量测定氟化物(F-)。

1 仪器和试剂

882.0020型离子色谱仪(瑞士 Metrohm公司),附有:833 IC Liquid Handling Unit手动英兰超滤进样系统、电导检测器、计算机(配有Mag IC Net色谱工作站);紫外分光光度计(T6新世纪);光程为30 mm的比色皿;pH酸度计;超纯水机:成都超纯科技有限公司。

浓硫酸(优级纯),无水碳酸钠(优级纯),无水碳酸氢钠(优级纯);实验现制超纯水;丙酮(分析纯);氟试剂溶液(c=0.001 mol/L,pH=5.0);硝酸镧溶液(c=0.001 mol/L,pH=4.1);缓冲溶液(pH=4.1);混合显色剂(以上四种试剂配比比例为3:3:3:1);氟标准溶液90720 GBW(E)080370;氟标准物质90976 GBW(E)080199。

2 分析步骤

2.1 氟试剂分光光度法

2.1.1 校准曲线

于6个25.0 ml比色管中分别加入氟化物标准溶液0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00 ml,加入去离子水至 10 ml,准确加入10.0 ml混合显色剂,用去离子水稀释至刻度,摇匀,放置30 min用30 mm比色皿于620 nm波长处,以纯水为参比,测定吸光度。扣除试剂空白(零浓度)吸光度,以氟化物含量对吸光度作图,即得校准曲线。

2.1.2 测定

准确吸取1.00~10.00 ml试样(根据水中氟化物含量而定)置于25.0 ml比色管中,加去离子水至 10 ml,准确加入10.0 ml混合显色剂,用去离子水稀释至刻度,摇匀。以下按2.1.1进行。经空白校正后,由吸光度值在校准曲线上查得氟化物的含量。

2.2 离子色谱超滤阴离子法

2.2.1 离子色谱条件

Mettosep A Supp 5 150/4.0阴离子分离柱及保护柱,150 mmL× 4.0 mmID;淋 洗 液:1.0 mM NaHCO3+3.2 mM Na2CO3;流速:0.700 mL/min;定量环规格:20μL;室 温:25℃ ;压力:8.10 MPa。

2.2.2 标准工作曲线

取50 ml比色管6只,质量浓度依次按氟化物0.2 mg/L、0.4 mg/L、0.8 mg/L、1.2 mg/L、1.6 mg/L、2.0 mg/L 配成一系列标准溶液,分别进行测定,利用 Mag IC Net软件采集试验数据并编制氟离子的标准工作曲线。

3 结果与讨论

取国家标准物质和部分生活饮用水及其水源水水样采用离子色谱超滤阴离子分析法和氟试剂分光光度法测定方法进行对比测定。

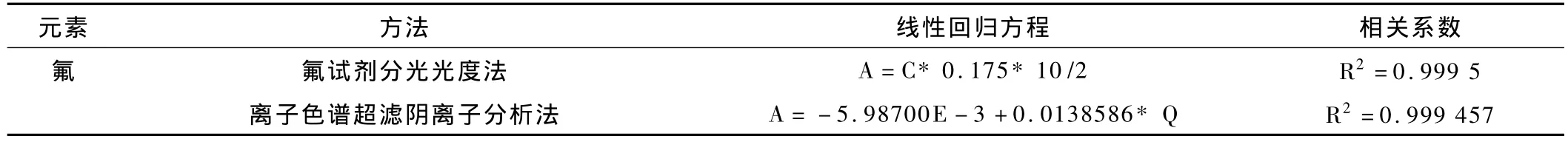

3.1 线性关系

两种方法均采用同一标准溶液配置,测得的曲线,线性关系见表1。

表1 两种方法线性关系

以上表明,两种测定水中氟化物的方法,测得的标准曲线线性关系都很好。

3.2 氟试剂分光光度法与离子色谱超滤阴离子法比较

取水中氟化物溶液标准物质90976按要求分别配成标准溶液。采用不同方法对所配标准溶液进行测定比较见表2。

表2 氟试剂分光光度法与离子色谱超滤阴离子法比较

3.3 两种方法对生活饮用水及其水源水进行测定

两种方法对生活饮用水及其水源水进行测定,见表3。

通过表3可以看出,氟试剂分光光度法和离子色谱超滤阴离子法测定的水样中氟化物的质量浓度均在标准值允许的范围之内,都是可以采用的测定方法。

4 结语

通过两种方法对测定水中氟化物的结果表明,两种方法皆可被采用。但是,两种方法各有利弊,氟试剂分光光度法测定氟化物主要是人工操作,相对来说误差要大一些,但此方法可以测定污水中的氟的含量。而离子色谱超滤阴离子法由于是比较先进的仪器,对试剂的配制,仪器的维护、清洗、保养要求比较严格,如果配制淋洗液的浓度发生变化,那么仪器在出峰时会出现较大变化,测得的数据就会不准确。但此方法具有需要水样量小,测定样品所用时间短,不添加任何化学试剂对环境污染小、操作简便、检测效率高等优点,所以拥有更为广阔的应用前景。

表3 两种方法对生活饮用水及其水源水测定结果

[1]周怀东,段玉英,等.水质分析方法标准汇编.水利部水环境监测评价中心.1995.

[2]中华人民共和国国家环境保护标准.HJ488-2009.水质.氟化物的测定.氟试剂分光光度法.2009.

[3]金银龙,鄂学礼,等.生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法.中华人民共和国卫生部.中国国家标准化管理委员会发布.中国标准出版社.2007.

[4]牟世芬,刘开录.离子色谱[ML北京].科学技术出版社.1996.

[5]International Union of Pure and Applied Chemistry(IUPAC),Pure& Appl. Chem.65(1993).

[6]H. Engelhardt,L. Rohrschneider,Deutsche chromatogragrapische Grundbegriffe zur IUPAC-Nomenklatur(1998),Universitat Saarbruchen.