城市地下道路复合式路面结构设计方法研究

虞秋富 ,马士宾 ,陈 晗 ,王海燕

(1.河北工业大学土木学院,天津 300400;2.天津市市政工程设计研究院,天津 300051)

0 引言

随着我国经济发展,城市的规模正在迅速变大,城市人口密度的增加给城市交通带来了很大的压力。与此同时,地下道路正以其可提高线路标准、缩短运营里程、保护环境、减少拆迁、噪音污染少等优点而越来越得到人们的青睐。城市地下道路内采用连续配筋混凝土基层和沥青混凝土面层组合的复合式路面具有很多优点。CRC层由于纵向配置了足够的钢筋而具有非常强的结构承载能力,同时CRC取消了横向接缝,可以减少路面水损害。而AC层则可以改善路面行驶性能。AC+CRC路面结构可以大大提高地下道路路面的使用性能、使用寿命和服务水平等。但是由于种种原因,作为地下道路重要组成部分的CRC+AC复合式路面结构设计却未得到足够的重视,即大部分地下道路内路面结构都是根据以往的经验直接给出的,未经过专题的研究[1]。

AC+CRC作为一种新型的路面结构,设计时常规做法是套用公路沥青路面设计方法。而城市道路与一般公路所承受的交通组成方面存在很大差异,直接套用现有规范势必造成很多不合理的地方。因此,研究和推广AC+CRC复合式路面结构,并提出相应的设计方法不仅具有重要的现实意义,而且具有很好的工程应用价值。

1 交通量调查及轴载换算研究

1.1 交通量调查

为掌握地下道路交通量情况,针对天津市海河东路地下道路交通组成情况进行了专项交通量调查。由于受调查条件及仪器的限制,该项调查选取工作日内的一天实测交通量换算全天交通量的方法。

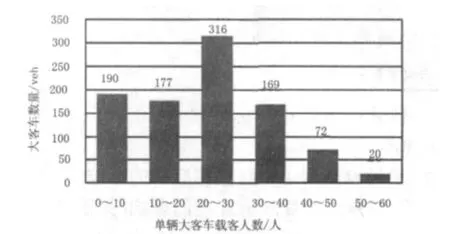

由于海河东路地处市中心,且靠近天津东站,交通流量相对较大,以小汽车、公交车为主。一天内小汽车、中型客车、大客车交通辆依次为1 4395 veh、53 veh、944 veh,且早上 8:00-10:00,下午 17:00-18:30为高峰小时段。对车重最大的大客车载客量进行统计得到如下表1所列及图1所示。

表1 大客车载客情况表

图1 大客车载客人数分布图

由表1及图1可以看出,载客在20~30人的大客车数量明显高于其他类型的车辆。经调查发现,大客车主要由公交车和旅游大巴两种车构成。旅游大巴空车质量在13 t左右,满载47人,人均体重按65 kg计,则满载时旅游大巴轴重为78.75 kN。公交车空车质量在9.5 t左右,满载时有70人,人均体重按65 kg计,此时轴载为70.25 kN。

1.2 轴载换算研究

在我国,规范中要求轴载换算时,路面设计时以单轴双轮组轴载100 kN为标准轴载。而调查结果显示:地下道路最大轴载也不过80 kN,再以100 kN作为标准轴载显然不合理。

轴载换算应遵循的原则[2]:

(1)以达到相同的损坏状态为标准,即同一路面结构,甲轴作用了N1次后,路面达到某种损坏状态,乙轴作用了N2次后,路面也要达到同样的损坏状态,在此时甲轴和乙轴的作用视为等效。

(2)对于同样一个交通组成,无论以其中哪一个轴载作为标准进行等效换算后所得到的路面厚度计算结果应该是相同的。

按照上述原则以60 kN作为标准轴载重,在应用ANSYS建模分析后,重新推导了城市地下道路轴载换算公式。

计算AC层底拉应力时轴载换算公式见公式(1)。

计算连续配筋混凝土板底弯拉应力时采用公式(2)。

2 地下道路复合式路面结构力学分析

应用ANSYS建立有限元模型采用的路面结构及其参数如表2所列,层间条件连续。

表2 路面结构参数一览表

轴载选用修正的标准轴载60 kN,胎内压力0.6 MPa。

2.1 设计参数对AC层底剪应力的影响

2.1.1 沥青层厚度对剪应力的影响(见图2)

图2 AC层底最大剪应力随AC层厚变化曲线图

AC层厚度依次取2 cm、4 cm、6 cm、8 cm、10 cm、12 cm、14 cm、16 cm、18 cm,CRC板厚度取 18 cm,其他参数不变,分析AC层厚度变化对层底剪应力的影响。

从图2可以看出,当AC层厚度由2 cm增加到6 cm时,层底最大剪应力由0.215 MPa降至0.198 MPa,降低了8.59%;AC层厚度由14 cm增至18 cm时,层间剪应力仅降低了5.71%,且剪应力随厚度增大而降低的趋势变缓。总体而言,AC层厚度对剪应力影响不大。考虑施工工艺要求,AC层厚度宜取4 cm~8 cm之间。

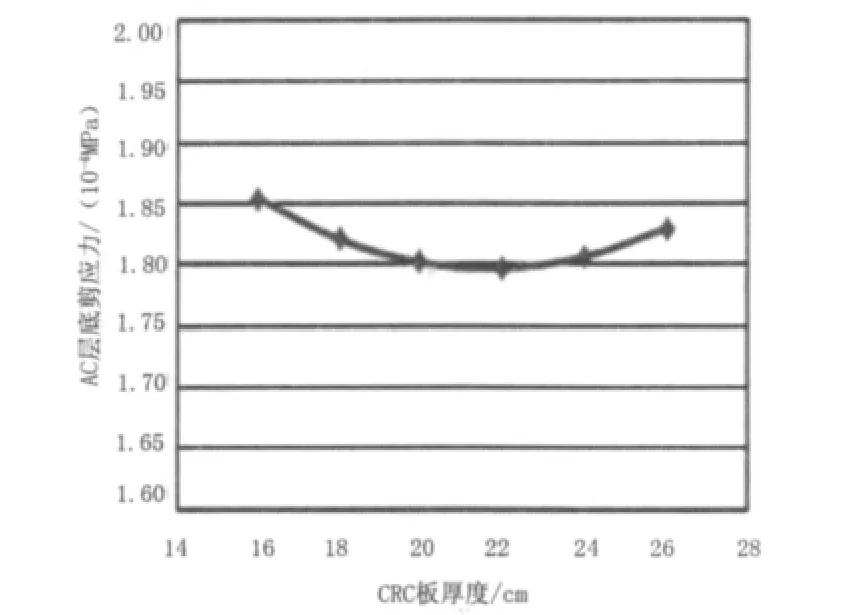

2.1.2 CRC厚度对剪应力的影响

分别改变CRC层厚度,计算AC层底剪应力,结果如图3所示。

图3 AC层底最大剪应力随CRC厚度变化曲线图

由图3可以看出,CRC层厚度对层间剪应力基本没有影响,依靠增加连续配筋混凝土板的厚度来减少层间剪应力没什么实际意义。

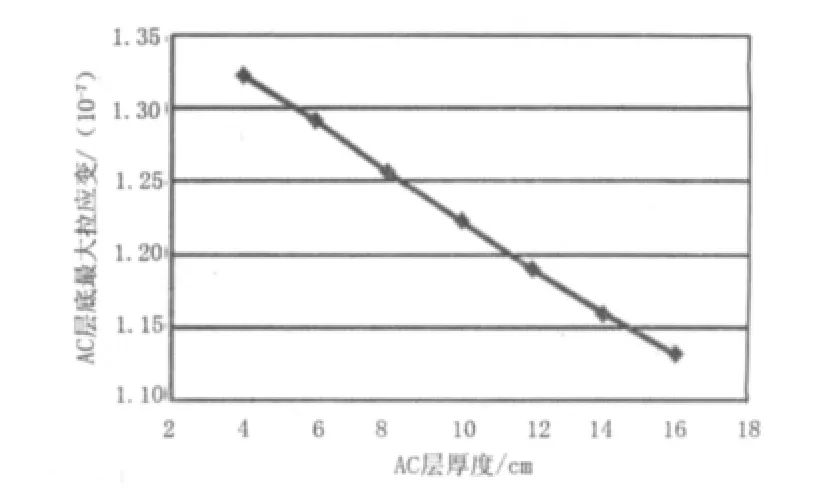

2.2 设计参数对AC层底拉应变的影响

通过改变AC、CRC层厚度得到AC层底拉应变,计算结果如图4、图5所示。

图4 AC层底拉应变随AC板厚变化曲线图

图5 AC层底拉应力随CRC板厚变化曲线图

比较图5和图6可见,当AC层厚度每增加2 cm,AC层底拉应变下降约2.4%~2.9%,下降较为明显。当CRC板厚度从16 cm增加到22 cm时,AC层底拉应变下降总百分比为3.71%,可见CRC板厚对AC层底拉应变影响不大。即AC层厚度对AC层底拉应变影响远比CRC层厚度影响大。

2.3 设计参数对CRC板底荷载应力

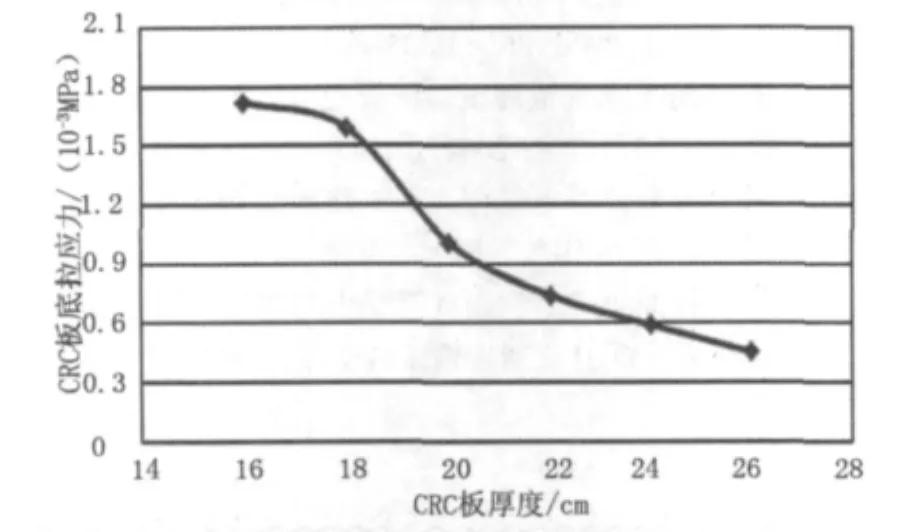

分别改变AC层厚度,CRC层厚度得到AC层底拉应变计算结果如图6、图7所示。

图6 CRC板底横向拉应力随AC厚度变化曲线图

图7 CRC板底横向拉应力随CRC板厚变化曲线图

由图6、图7随着AC层厚度的增加,CRC板底荷载应力呈现减小的趋势,这是由于AC层厚度的增加有利于将作用于路表的荷载应力分散、消减,使作用于CRC板的应力降低[4]。由图6可以看出,AC层厚度由4 cm增加到12 cm时,CRC板底的荷载应力减小了21%,当AC层厚度从12cm增加到18 cm时CRC板底的荷载应力减小了11%,可见AC层厚度在4 cm~12 cm时,对CRC板底荷载应力的折减比较明显,当AC层厚度进一步增大时,对CRC板底荷载应力降低并不明显,况且,较厚的沥青层也不经济。所以从降低CRC板底荷载应力角度考虑,地下道路CRC+AC复合式路面结构设计时,AC层厚度以4~12 cm为宜。当CRC板厚度每增加2 cm,CRC板底荷载应力下降约10%~14%,并随着CRC板厚度的增加,标准轴载在临界荷位处产生的荷载应力逐渐减小;当CRC板厚度增加到25 cm以后这种减小的趋势逐渐趋缓。

可见通过增加CRC板厚度可以减少板底荷载应力从而达到延长路面使用寿命的目的,但CRC板过厚会造成造价过高,不经济。因此在地下道路CRC+AC复合式路面结构设计时,CRC板厚以不超过25 cm为宜。

3 地下道路复合式路面结构设计方法

3.1 设计指标的选取

根据力学分析结果,选定AC层层底的最大拉应变及CRC板底的最大拉应力为地下道路复合式路面结构设计指标。要求:

(1)AC层层底的最拉应变不大于该层材料的容许拉应变;

(2)CRC板底的疲劳应力不大于该层材料的容许拉应力。

3.2 计算过程

3.2.1 AC层底拉应变的计算

AC层底拉应力计算参考普通沥青混凝土计算公式(3):

AC层底拉应变计算公式(4):

式中:EC为AC层材料抗弯拉模量。

3.2.2 连续配筋混凝土板底疲劳应力计算

由于连续配筋混凝土板中的钢筋只起到控制板内横向裂缝的作用,因此在计算板内荷载应力时不考虑钢筋的存在。

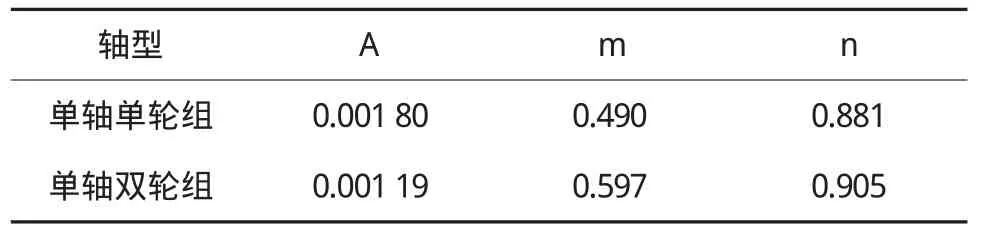

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40—2011)水泥混凝土板允许应力计算公式:

式中:P——标准轴载,kN;

h——CRC板厚度,m;

r——混凝土板的相对刚度半径,m;

A,m,n——与轴型有关的回归系数,见表3所列。

在设计使用期内引起的累计荷载疲劳应力:

式中:kr——应力传荷系数;

表3 轴型有关的回归系数表

kf——设计基准期内荷载应力累计作用次数的疲劳应力系数,可按下式计算:kf=Ne0.057,其中,Ne为设计基准期内荷载应力累计作用次数;

kc——考虑超载和动荷载等因素对路面疲劳损害综合影响的系数。

3.3 设计流程

CRC+AC刚柔复合式路面设计步骤如下:

(1)交通参数调查,收集交通量和轴载组成数据,计算单车道内设计基准期内标准轴载的累计作用次数。

(2)初拟路面结构,根据交通量计算结果拟定AC层厚度、CRC板厚度等结构参数。

(3)根据路面结构参数计算AC层底拉应变,并与容许拉应变对比分析。

(4)计算CRC板底荷载疲劳应力,验算CRC板参数是否满足设计要求。

4 结论

本文结合地下道路交通量特点,对CRC+AC复合式路面结构设计过程中的关键问题进行了全面分析,主要结论有:

(1)地下道路CRC+AC复合式路面结构设计指标主要有:沥青层底弯拉应变及连续配筋混凝土板荷载应力。

(2)通过建立有限元模型分析,AC层厚度在4 cm~12 cm时,对CRC板底荷载应力的折减比较明显,当AC层厚度进一步增大时,对CRC板底荷载应力降低并不明显,从降低板底荷载应力角度考虑,地下道路CRC+AC复合式路面结构设计时,AC层厚度以4~12 cm为宜;CRC板厚度每增加2 cm,CRC板底荷载应力下降约10%~14%,当CRC板厚度增加到25 cm以后CRC板应力折减不明显,CRC板厚以不超过25 cm为宜。

(3)给出了城市地下道路复合式路面结构设计方法及设计过程。

[1]顾兴宇,倪富健,董侨.AC+CRCP复合式路面温度场有限元分析[J].东南大学学报,2006,36(5):805-809.

[2]阳宏毅,刘朝晖.水泥混凝土与沥青混凝土复合式路面层间剪应力分析[J].公路与汽运,2004,(6):41-43.

[3]李盛.连续配筋混凝土复合式沥青路面结构厚度研究[D].长沙:长沙理工大学,2010.

[4]倪富健,卢杨,顾兴宇,等.沥青混凝土与连续配筋混凝土复合式路面承载力分析[J].交通运输工程学报,2007,7(1):43-48.