旅游公路生态景观设计——以深圳市西冲二通道规划研究为例

蒋永红

(深圳市市政设计研究院有限公司,广东 深圳518029)

0 引言

近年来,随着社会和经济的发展,以及人们对环境保护意识的提高,公路建设引发的环境问题已经引起许多国内外专家学者的高度重视,并为此做了大量的研究。旅游公路不同于一般公路,其建设应更多融入生态保护、景观设计等新的设计理念。旅游公路的主要功能以服务于旅游交通为核心,一般穿越或连接各大自然景区,在设计上更强调以人为本,注重视觉观赏效果、驾驶体验经历,以及对景区自然环境的保护。另外,旅游公路作为通往景区的重要门户,是游客了解景区的窗口,公路景观很大程度上影响着游客对旅游区的整体印象,因此旅游公路应具有较高的自然和人文景观。

1 西冲二通道概况及项目背景

深圳东部滨海地区,拥有丰富的自然环境。其绵延的悠悠青山,丰饶的土地,清澈的溪流,壮观的瀑布,濒危的生态栖息地,未被扰动的次生林区,旷远的海岸风景,以及罕见的地质特征成为深圳滨海特色的主要代表。《东部滨海地区发展概念规划》对西冲片区规划定位为国际水准的五星级滨海旅游胜地、会议中心和度假休闲地。

西冲二通道起点位于深圳东部南澳街道,沿海岸线向南经过鹅公湾、柚柑湾、大鹿港,然后以隧道方式穿越山岭,终点至西冲西贡村,全长约14.7 km,按四级公路标准建设,路基宽度6.5 m。西冲二通道是东部滨海旅游圈一条重要的生态风景道,也是人们感受东部景观特色与社会风情的重要通道,其建设将南澳滨海旅游区、七娘山自然生态度假区、西冲滨海旅游度假区等旅游度假景区有机的串连起来,对于推动深圳市东部地区旅游经济的发展将发挥重要的作用。

2 西冲二通道生态景观设计

2.1 目标定位

目标定位是全线景观的总体定位,是景观营造的基础。西冲二通道定位为一条生态景观道路,在满足交通功能需求的基础上,道路设计首先强调驾驶体验,同时避开生态敏感区域,减少对生态的扰动。

2.2 工作方法

公路景观设计是在分析和掌握拟建道路自身特征,以及其所处的自然环境特征和人文背景特征的基础上,从宏观的角度确定其景观风格,处理好自身景观与自然景观的协调。

2.2.1 以生态及景观主导,确定规划道路功能定位,指导定线选线

基地位于大鹏半岛的东南侧,相对于七娘山和水库集水区,生态敏感度并非半岛最高,但景观内涵却非常丰富,有暇逸恬静的海湾,波涛不绝的海角,起伏交错的山岭,古老的客家旧村和数百年的风水林大树,这提供了这条景观道路的规划条件。通过景观道路规划,旨在尊重生态环境的大前题,带给深圳市民享受临水亲山郊野乐。参考国内外案例考虑道路功能和选线,以优化景观体验为主。

2.2.2 卫星图片分析

利用高清的卫星图片结合现场考察,确认基地内的植被分布,其中风水林和次森林为两个最重要的植被区,需要妥善保护,目的是尽量维护生态环境的完整和规模,避免割裂、破坏生态环境,影响生物繁洐和动物活动。

2.2.3 GIS工具

利用三维GIS对基地进行多方面分析,对不同条件,不同方案进行情景模拟,提供决策支持。

2.3 景观特色带划分

公路景观呈序列性,在车辆行驶过程中司乘人员一般很难感受到周围景观的细部特征,仅能体验到行驶过程中景观序列的转变。因此,在进行公路景观设计时,可将这些景观序列按景观设计指引进行划分,体现沿途景观的变化之美。

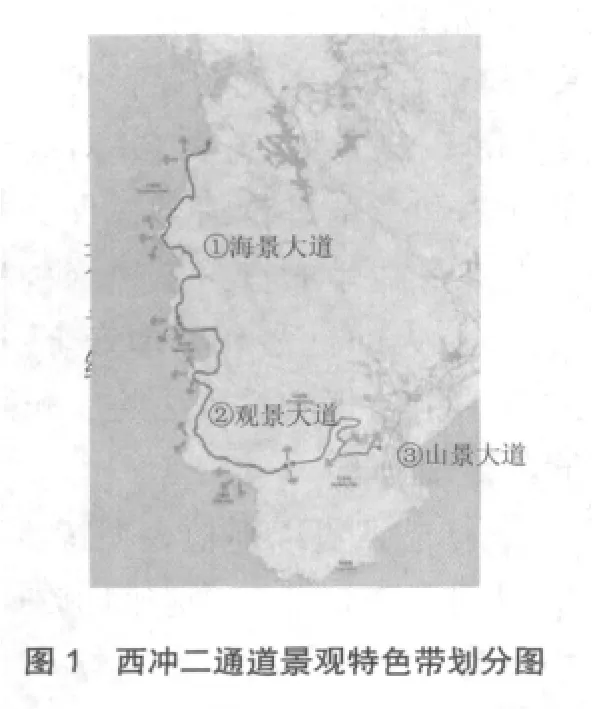

以路线经过区域自然风景为区分原则,将西冲二通道分为3个主题景观带进行总体景观设计,如图1所示。

2.3.1 海景大道

海景大道的车行体验特点是视野开阔,景色怡人,大鹏湾的宽阔海景一览无余。道路标高较低,从而允许驾车者不仅可以一览南澳海滩美景,同时可直接抵达海滩区域。东平岛与海岸线持平,作为焦点区域,大大增加了海景大道的沿海驾驶体验与景观价值。海景段道路剖面及视线走廊见图2所示。

2.3.2 观景大道

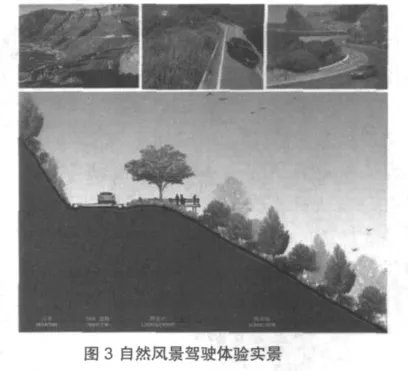

半封闭式的视野是观景大道的特色。观景大道上的几个湾口提供了绝佳旷远海景,延绵的山岭、茂密的植物、凉风习习的沿海水域,这一切无不大大地丰富了景观大道独具一格的驾驶体验。观景段道路剖面及视线走廊见图3所示。

2.3.3 山景大道

延绵的山岭、青翠的山谷和茂密的植物为这条景观大道赋予了丰富多彩的、离尘隔世的葱郁景色。此段道路没有海岸线的风景来争宠,游客眼中满是翠绿的山峰、天然的岩石和繁茂的植物。蜿蜒的山道为游客们提供了远处山峰和西冲海岸线掠影的惊鸿一瞥。西冲令人难忘的景色将作为这段奇妙旅程的终点,并标志着这一段观景驾驶体验的圆满结束。山景段道路剖面及视线走廊见图4所示。

3 生态景观设计

3.1 道路线形设计

景观规划设计应与道路规划设计同步进行,在道路布线选形的同时就介入,由景观设计单位和道路规划设计单位相配合,从景观建设和技术性两方面来选线定线。

路线总体方案应符合城市总体规划的要求,在满足道路功能及环境保护的前提下充分考虑景观需求。建议在风景区域或风景视域地带的路段,尽量沿等高线延伸,充分发挥主要景观资源的优势。同时,在满足公共交通的安全和便捷性要求的基础上,尽最大可能体现自然特色。在海岸视线走廊段,道路与自然岸线相结合,临海见海,道路平曲线与自然岸线相协调,尽量使沙滩、优美岸线和海景得到充分展现。

3.2 边坡生态防护

因公路施工,形成裸露挖方边坡,坡体大量裸露的岩石与坡顶及四周茂盛的植被覆盖不协调,给道路景观效果造成了一定影响。为保证良好的道路景观效果,同时对在施工过程中造成的对生态环境的破坏进行修复,边坡的绿色防护工程意义重大。

该工程采用生态护坡技术,根据边坡岩层特性及边坡高度选择植草护坡、客土喷播、生态袋护坡等多种护坡方式。植被的深根有锚固作用,浅根有加筋作用,能降低坡体空隙水压力、截留降雨、消弱溅蚀、控制土粒流失。植被能恢复被破坏的生态环境,降低噪音,保障行车安全,促进有机污染物的降解,净化空气。植被的选择与周围大环境保持协调一致,并考虑植物的生态性、形态性、地域性,选择适合当地气候条件、土壤条件,且抗逆性强、生长迅速、日后管理简单的植被。

3.3 观景台设置

公路景观是公路与其周围环境的一个综合景观体系,就其客体构成要素来说,包括沿线的自然景观和人文景观,这两部分又包含了公路自身及其沿线一定区域内的所有视觉信息。建造在关键位置上的公路观景台是整个基地的景观视觉中心点,为自然美景的探索与发现提供了机遇。

观景台作为构成景观环境的一个要素,其布局、造型、用材、装饰等方面在设计时都应统一综合考虑,通过周围景观与观景台本身两者的交融与延伸,产生丰富的意境,使行人在行车的动态观赏中得到驻足休憩,在静态环境中得到休息与放松,获得生理和心理的双重愉悦。根据旅游公路性质及其观景台主体功能特点,其观景台选址的总体原则是∶合理、安全、经济、美观、环保。另外还应重点考虑以下两个问题。

(1)尽可能选择风景优美的地点修建观景台,以引导驾驶员去休息,观赏周边美景,并综合考虑安全、地形、方便性以及与周围环境相协调等因素。

(2)观景台设置要对公路上,尤其是邻近原有事故多发点的安全改善起到积极作用,使之更好发挥保障公路交通安全的功能和作用。

3.4 植栽设计

道路通行区域内或外存在于视域内的植载,都是道路景观组成不可缺少的一部分。它不仅为所有可见风景提供了一个视觉和环境的框架,而且为观看者提供了观察物的尺度和距离等信息。

种植作为景观设计的重要组成部分,其策略将提升现有植栽群体和景观道路的价值。

(1)以人为本,突出个性的原则,在保证道路畅通、交通无阻的基础上考虑不要破坏视觉通透性,使人与自然环境自由互动。

(2)尊重、继承和保护自然环境的原则,植栽的选择应尽量采用本土的品种,或者维持现有的植物群落,并对有价值的古树和名木进行重点保护,保持整体环境风格的融合。

(3)种植风格应结合不同道路的特性,丰富行驶体验。在有良好自然海岸风光的路段可以不种植或种植高分支点(高于2.2m)行道树,并对高于行人或驾车者视线的灌木和杂草进行清理,保持开阔的景观视线,但要在地势陡峭的行人道边缘种植低矮绿化隔离带,以提高行人的行为和心理安全;在山景道路段以开花或有季相变化的乔木为主,可以在不同季节得到不同的驾驶体验。

(4)瞭望点或标志点可以孤植大型特色乔木以形成视线的焦点,并且可以成为一个空间识别性标志。

3.5 生态保护策略

3.5.1 生态走道

关于公路这种线型结构对野生生物种群的影响报道很多。不少动物不愿意跨越诸如公路这样的结构,因此公路成为阻碍相邻栖息地之间的迁移的有效屏障。公路运行造成的另一个效应是移动车辆造成的车流使许多小型动物很难成功穿越,同时动物在穿越公路到达相邻的栖息地时有被车辆撞上或压死的危险。

西冲二通道沿线设置桥梁四座,可以让兽类和其他野生动物从桥下安全地通过道路。另外,在几个关键地点(当公路穿过森林时)在公路下设置小通道来减少障碍和片断化效应。

3.5.2 生态补偿

道路的建设无可避免的影响部分次生林系统,造成栖息地片断化,将现有的栖息地分成更小的区域。栖息地(如森林)的片断化已知可以导致许多物种数量的减少。为补偿道路建设对次生林系统造成的负面影响,建议采用异地种植的方法进行补偿。补偿区域的选择以加强斑块连接为原则。同时当新建道路跨越有价值的栖息地如次生森林时,在满足功能要求的前提下应尽量压缩公路断面,尽量减少栖息地的丧失。

4 结语

在公路的设计和建设中,生态环境保护问题越来越受到人们的重视。旅游公路不同于一般公路,在满足交通运输功能的同时,要很好的融入到所穿越的旅游景区,并且能起到宣传旅游景区的目的,所以对于旅游公路生态景观的构建就和一般公路有较大差别。笔者依托深圳市西冲二通道生态景观设计的实践,结合当地景观特色和旅游资源,通过划分景观段落,形成景观特色带,带给游客不同驾驶体验,并提出道路建设中建议采用的生态工程措施。这样在将公路工程建设对生态环境的影响降到最低的时候,有效地将公路与周围自然生态环境融为一体。

[1]詹珽,王选仓.旅游公路设计与施工探讨[J].交通企业管理,2008,23(12)∶44-45.

[2]卜崇峰,冯伟,余海龙,等.公路水土保持技术理论研究进展[J].中国水土保持,2008,(9)∶12-14.

[3]杜振宇,邢尚军,宋玉民,等.高速公路绿化带对交通噪声的衰减效果研究[J].生态环境,2007,16(1)∶31-35.

[4]张阳,王天问,崔永峰.基于生态基础的公路景观规划设计[J].长安大学学报(自然科学版),2008,28(5)∶45-47.

[5]戴芳,邓卫东.小河-安康高速公路景观规划与设计[J].公路交通技术,2008,(4)∶139-144.

[6]雷剑,王选仓,王雷,等.旅游公路生态景观构建研究[J].南水北调与水利科技,2010,(4)∶146-149.

[7]程健华.城市滨海道路景观塑造[J].规划师,2004,(5)∶71-74.

[8]黄勇,汪亚峰,肖飞,等.公路景观生态规划研究综述[J].长江流域资源与环境,2010,(Z2)∶161-164.

[9]杨骏,庞桂珍,杨妮.旅游公路沿线生态景观开发探讨[J].公路与汽运,2008,(9)∶96-99.