矿粮复合区农田生态系统健康评价体系及可持续发展对策

李园园,郭增长,马守臣,王 锐

(河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南 焦作 454000)

矿粮复合区,指该区域不仅归属于粮食主产区,同时又归属于矿产资源主产区,是矿产和粮食复合主产区的简称。在我国13个粮食主产省中,有12个是煤炭主要生产省,同时也都是人口大省;我国煤炭资源与耕地资源分布的复合面积就占我国耕地总面积的40%以上,其中煤炭保有资源与耕地资源复合面积占全国耕地总面积的10%[1-2],有的矿粮复合主产区的矿、粮复合面积比例更大。矿粮复合区所包含的粮食生产和矿业生产不仅在地区经济发展中起重要作用,而且在我国粮食安全、能源安全战略体系中占有重要地位,关系到国家的粮食安全、能源安全、环境安全、生态安全及社会安全,其可持续发展在中国社会、经济发展以及环境保护等方面占有十分重要的战略地位。

1 生态系统健康概念

生态系统健康是指结合人类健康的概念,以生态学理论为框架,对生态系统的状态和特征进行系统诊断一种方式,并以此为基础提出有针对性的解决方案。生态系统健康概念虽然提出历史相对较短,但由于其为人类提供不可或缺的服务等特殊功能而受到了广泛的关注。我国在生态系统健康评价方面的研究起步较晚,且据发表的文献来看,大多侧重于生态系统健康相关概念及其评价理论方法的概况介绍与研究综述;从2002年开始出现有关生态系统健康评价的个案分析,但多为湖泊、森林等自然生态系统的类型健康评价[3]。矿粮复合区是一个极其脆弱的人为生态系统。一方面随着社会经济的快速发展,矿业开发对环境质量、生态安全、粮食安全、社会安全等各方各面的影响将不断加剧,且这一影响将在矿粮复合区表现得更为集中和明显;另一方面随着人们对粮食质量和食品安全的重视程度日益提高,矿粮复合区这一特殊但却广泛的生态系统的健康状态越来越受到人们的重视,但目前该类系统研究缺乏,关于矿粮复合区的农田生态系统健康评价的研究刚起步,还需要进一步的开展调查和评价。

2 矿粮复合区农田生态系统存在的主要问题

2.1 矿业生产对农田生态系统的扰动

2.1.1 矿业生产对水资源的影响 矿业生产对水资源的影响主要包括两方面,一是对水资源的浪费,矿井水的人为疏干,采动形成的导水裂隙对煤系含水层的自然疏干[4],不仅浪费了地下水资源,而且破坏土层结构,降低地下水位;二是对水资源的污染,未经处理随意排放的矿井水汇入河流、用于灌溉,堆积的煤矸石等矿渣经雨水冲刷都会引发不同程度的水体污染。

2.1.2 矿业生产对耕地资源的影响 矿业生产对土地的影响主要表现在以下4方面:一是矿业开采过程中造成的农田地表塌陷,不便于农田大型机械化生产,降低耕作效率;二是煤炭开采破坏了土壤结构,加大盐渍化趋势,降低土壤肥力;三是矿业开采产生的重金属、有机物、放射性物质等,通过水、空气,或者人为移动等多种途径污染土壤,影响粮食安全;四是矿业开采本身占用耕地,其副产品如煤矸石等也压占大量的耕地。

2.1.3 矿业生产对大气的影响 煤矸石长期露天堆放导致风化、自燃,产生大量含重金属颗粒的扬尘,并向空气中排放大量的有毒有害气体;矿区火电厂产生大量的粉煤灰飘浮到空气中,矿区来往的大型运输车辆产生的灰尘和排放大量的尾气等,都将对矿区空气造成污染。

2.2 农田管理不善

恶化的土壤、水、大气质量不同程度的影响农田的生产潜力和产品质量,但是缺乏相关修复知识、不合理的田间管理则更加重了农田破坏。无序投肥造成大量残余,导致土壤的次生盐渍化[5];不合理的灌溉,浪费水资源的同时,表层土壤盐分、矿物度增大,加剧土壤次生盐渍化;连作加重土传病虫害;缺乏大型机械旋耕导致生产力低下,生产效率不高。

3 矿粮复合区农田生态系统健康评价

3.1 指标体系法

生态系统健康评价可以划分为定量分析和定性分析两类[6]。其中定量分析包括因子分析法[6];定性分析包含指示物种法[7-8]与指标体系法等[9-10]。矿粮复合区生态系统作为一个以人类活动为主导的复杂生态系统,其健康评价以指标体系法最为恰当。

指标体系是受科学性和完整性约束而成的相互关联、相互制约的一系列指标集合,具备目的性、理论性、科学性、实用性和系统性的特点。比较早且完整的生态系统健康评价指标体系是由U.N.Environmental Program(UNEP)召集,于 1992 年在日内瓦建立的海洋生态系统健康评价指标体系[9-10]。国内目前已有的农田生态系统健康评价研究也均采用本方法。对于很难找到切合的指示物种对其健康状况进行监测的矿粮复合区生态系统,指标体系法无疑是最佳的评价方法。

3.2 指标体系建立原则

构建科学且实用的指标体系的根本目的,就是要把复杂的矿粮复合区生态健康建设目标转化为可以被度量、计算和比较的数字或者数据,以便为制定矿粮复合区建设的总体规划和方针政策提供一些定量化的依据。由于对象系统的复杂特性,单一的观测和指标并不能准确的描述和界定其特性,因此数量可观、类型多样的观测数据和评价指标是必须的,但是所选择的指标不可能面面俱到,否则会使指标体系十分繁杂,不便操作,甚至操作失灵。因此如何正确、合理地选择有需要的指标是构建一个系统、高效的指标体系的核心。根据矿粮复合区生态系统本身的特性,所建立的评价指标体系或所选取的指标应当具有以下的特性:

(1)系统性:选取的指标间联系有机、有序、系统,更要考虑对象系统和社会、生态、环境、经济、人类健康和社会体制等系统之间的紧密联系,并相对完备。

(2)客观性:指标体系必须能够客观和真实的体现出矿粮复合区生态系统健康的科学内涵和基本特征,能够客观描述系统发展演变的状态,详尽阐述矿区子系统和农田子系统指标间的相互联系,并能较好的测度指标体系的主要目标的实现程度。

(3)可操作性:指标概念明确,且获取应相对容易、数据量充足,并且能够被定量测度。

(4)突出性和独立性:指标的选择要能够表征出系统中最为主要的成分变量、突出当前不仅带全局性而且又极其关键的问题。

(5)国际可比性:为了便于国家与地区间的交流,应当尽量把指标体系和影响因子的口径、范围统一到国际通用或者常用的指标上来,且一定要经得起走在该领域前沿的国家的检验。

3.3 评价指标

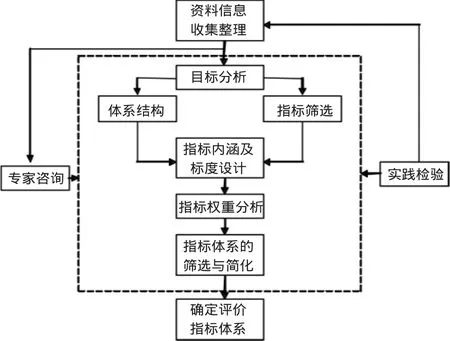

3.3.1 评价指标的选取流程 结合矿粮复合区生态系统现存的问题、系统特性、指标选取原则,构建评价指标体系的基本思路如图1所示。

图1 矿粮复合区生态健康评价指标体系构建基本思路

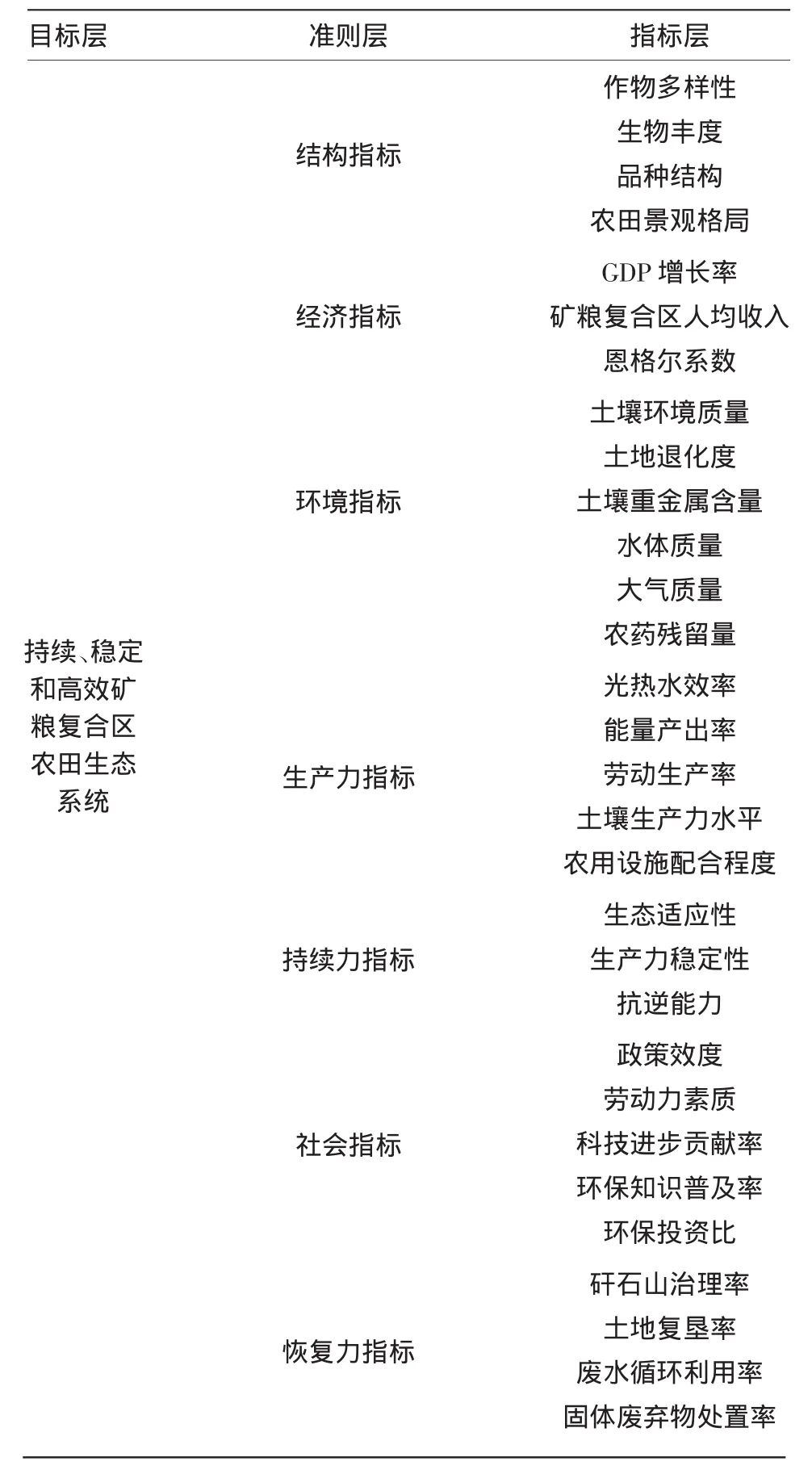

3.3.2 指标体系 生态系统健康可以通过活力(Vigor)、组织结构(Organization) 和恢复力(Resilience)3个特征来进行定义[11-12]。活力表示生态系统的功能,可根据新陈代谢或初级生产力等来测度;组织结构是根据系统组分间相互作用的多样性及数量来评价;恢复力也称做抵抗力,是指系统在胁迫下维持其结构和功能的能力,可根据结构和功能的维持程度和时间来测度[13-14]。

根据矿粮复合区生态系统健康的内涵和指标筛选原则,从矿粮复合区自然环境、社会、经济3方面分析,在借鉴前人建立的指标选取原则基础上,结合矿粮复合区生态系统的典型、脆弱的人工生态系统特点,选取指标,并建立指标体系(表1)。这些指标可反映出矿粮复合区生态系统结构、经济、环境、生产力、可持续性、社会和恢复力等要求。

表1 矿粮复合区农田生态系统健康评价指标体系

4 矿粮复合区农田生态系统可持续发展对策

本着经济效益和环境保护和谐发展的理念,运用生态学、经济学和系统工程学等多学科融合原理,结合矿粮复合区目前的发展情况和特性,从社会和法制,经济和技术等多方面综合考虑,提出以下可持续发展对策。

4.1 绿色采矿,减少矿产开采对农田生态环境的破坏

采矿将直接破坏亿万年来自然力作用形成的土地、水、植被、草原等环境要素,以目前科学技术,暂时还无力复原被破坏的包含全部信息的环境资源[15]。因此,应在损害环境最小的状态下取得最大量的资源或者在同样环境损害状态下达到最大资源回收率,使得环境损害/单位资源比趋于最小[4]。以此为目的的绿色采矿技术日益获得关注,主要包括[4,15]:(1)实施以水资源保护为目的的保水开采技术;(2)实施充填与条带开采等减沉技术,同时开展土地复垦;(3)实施少出或不出矸石技术(煤层巷道支护,矸石充填采空区),或者实施矸石地面利用技术(发电,建筑、复垦回填材料等)。

4.2 完善相关法律法规和标准,严格执法

我国已经制定了《矿产资源法》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《环境保护法》、《土地管理法》、《水土保持法》、《农业法》、《农村复垦规定》等相关法律法规,促进了矿粮复合区的综合发展。但是法律法规不够细致完善,致使责任认定不够明确,影响到执法的效率和效果。进一步完善现有法律法规的同时应加强立法,制定矿区土地环境和粮食生产安全法律,明确责任;制定绿色开采和支持复垦的优惠政策;制定复垦相关标准,使环境修复工作规范化。同时执法机关也要严格执法,真正做到有法可依,有法必依,违法必究,保证相关政策、法律法规和标准的有效施行。

4.3 加强政府引导、培训职能

政府作为主管部门,应当充分发挥自身作用,对劳动人员进行相关引导、培训,提高矿粮复合区综合生产能力;因地制宜的增购大型设备对土壤进行旋耕作业,取代锹挖、镐刨,阻止表土盐分积聚、增加土壤通透性,降低地下水位;合理有效施肥,控制施肥量和肥料种类;采取政府补贴方式,大力推广渗灌设备的铺设,同时收集并净化矿井水,以达到节约灌溉用水、提高灌溉质量的目的;制定并推广轮作计划,致力于建立和谐一体的耕作、施肥、灌溉和轮作制度,切实提高劳动人员素质,达到农田合理、永续利用的目的。

4.4 建立生态环境补偿机制

建议完善国家补偿制度,并设立治理专项基金。基金可通过探矿采矿权使用费、耕地占用税、资源税、新增建设用地有偿使用费、煤炭销售收入提留等来实现。对于新造成的环境损害,将由引发损害的企业承担全部修复费用。在企业进行新项目之前,相关部门先科学评估可能对环境造成的损害,并提出改善措施;再根据可能引发的灾害的修复成本,建立专门账户,向企业收取保证金,切实做到企业所有、政府监管、专款专用。

[1] 胡振琪,骆永明.关于重视矿-粮复合区环境质量与粮食安全问题的建议[J].科技导报,2006,24(3):93.

[2] 胡振琪,李 晶,赵艳玲.矿产与粮食复合主产区环境质量和粮食安全的问题、成因与对策[J].科技导报,2006,24(3):21.

[3]彭 建,王仰麟,吴建生,等.区域生态系统健康评价——研究方法与进展[J].生态学报,2007,27(11):4877-4885.

[4] 钱鸣高,缪协兴,许家林.资源与环境协调(绿色)开采[J].煤炭学报,2007,32(1):1-7.

[5] 黄 毅,张玉龙.保护地生产条件下的土壤退化问题及其防治对策[J].土壤通报,2004,35(2):212-216.

[6]官冬杰,苏维词.城市生态系统健康评价方法及其应用研究[J].环境科学学报,2006,26(10):1716-1722.

[7] Hilty J,Merenlender A.Faunal indicator Taxa selection formonitoring ecosystem health[J].Biological Conservation,2000,92(2):185-197.

[8] Leppard G G,Munawar M.The Ultra-structural Indicators of Aquatic Ecosystem Health [J].Journal of Aquatic Ecosystem Health,1992,1(4):295-308.

[9] 彭 涛.华北山前平原村级农田生态系统健康评价方法探讨——以河北省栾城县为例[D].北京:中国农业大学,2004年.

[10]孔红梅,赵景柱,姬兰柱,等.生态系统健康评价方法初探[J].应用生态学报,2002,13(4):486-490.

[11]李春阳,秦红灵,高旺盛.北方农牧交错带农田生态系统健康评价——以武川县为例[J].中国农学通报,2006,22(2):348.

[12]王 潜,李海涛,梁 涛,等.湖滨带退化生态系统健康评价指标体系研究[J].安徽农业科学,2009,37(5):2226-2228,2288.

[13]Rapport D J.Ecosystems not Optimized:a Reply[J].Journal of Aquatic Ecosystem Health,1993,2(1):57.

[14]马克明,孔红梅,关文彬,等.生态系统健康评价:方法与方向[J].生态学报,2001,21(12):2106-2115.

[15]钱鸣高.煤炭的科学开采及有关问题的讨论 [J].中国煤炭,2008,34(8):5-10,20.