英汉语句法逻辑连接范式对比

陈 瑾(福建商业高等专科学校外语系,福建福州,350012)

语言学理论是各民族语言综合比较、分析研究得出的科学结论,中外许多著名学者都曾著书立说,通过各自母语和外国语的对比分析来揭示不同语言之间的普遍性和特殊性,具有很高的学术价值和实用价值。近年来,在我国以英语为交流媒介的各种涉外活动与日俱增,换言之,英语作为工作语言正逐步渗透到各行各业。基于此,笔者试对英汉语表述逻辑连接范式作一番对比,旨在考察这两种语言句法逻辑连接的潜在范式及其中差异,以获得对英汉两种语言更深刻的认识。

一、理论支撑与研究方法

语言是人类历史和文化的结晶,也是人类文化意识形态的集合,它凝聚着一个民族世代相传的社会意识、价值观、历史文化和风土人情等人类社会固有的特征。不同的历史积淀和文化传统,使中西方在思维方式、价值观念等方面存在着无可替代的文化差异。作为文化载体的语言真实地反映着民族文化的发展和变化,而根植于特定文化土壤的思维方式与语言之间存在着多层面、多形式的联系,同时也影响和制约着语言的概念功能、人际功能和谋篇功能。有鉴于此,专家学者们曾从多视角对英汉语进行对比研究,不仅从语言的内部结构,如语音、语法、语义、词汇等方面展开大量的对比;也从宏观上把语言置于情景语境中,探讨语篇中信息传递、逻辑推理、篇章结构等方面相对独立和完整的模式;进而寻求语义生成和表述逻辑构建的内在联系。

由于语篇包含着连贯的逻辑思维,这是人类语言所特有的普遍性。借助话题逻辑分析与语篇连贯认知的理论框架,本文试对英汉语表达逻辑进行对比分析,以期更好地理解语言表述的根本。篇章的每一个话题都表达着参与者特定的言语和非言语活动、有关事物的特征及言语活动的效应。这些相对独立而又逻辑连贯的话题构成了篇章连贯的语义层次。具体地说,篇章话题结构是实现语篇内各个语义层次组织成一个整体的重要衔接机制,其自上而下主要有两种情况:一是从属/依附模式,即后续语义层由前一语义层引出;二是并列模式,新的语义层为独立的内容,与之前的话题没有依附关系。它们既带有社会文化常规所赋予的定式性语义结构特点,又具有现实性语篇的结构特点,如邻近配对、话轮、层级性结构、语篇宏观结构、语类结构等(张德禄,2003)。

语言学界普遍使用Hartmann称之为A类语料的双语对应篇章作为翻译对应语料来进行双语比较分析。换言之,翻译对应语料在语义上是对等的,而在形式上,译文既保留了原文的语言特色,又遵循着目的语的表达习惯。在这类两两对应的语料中,尽管由于文化的不同,原语与目的语之间在逻辑结构、连贯模式上可能有较大的区别,但在相同的题材、文体、话题、情景语境的背景下,整个篇章或句式的意义总体上保持较大的一致性,这一特点使得A类语料的比较研究更具可操作性和实践性,从而有效地避免了将不具可比性的语篇、语段进行比较。

二、英汉语句式逻辑连接范式对比

在两个意义相通的互为翻译文本里,不同信息之间的逻辑衔接是有一定规律可循的。基于上述比较理论,本文大体上将英语原文和该文本的汉语译文纳入比较范围。这使得所选取的比较对象不但具有语域、文体、话题均相同的可比基础,而且是英汉相对应的表述。为能客观地对比英汉语句式逻辑连接模式,笔者拟从选定的英汉互译文本中比照话题之间的时空、因果、转折、递延等四种主要的逻辑关系,探索英汉语之间表达逻辑连接关系的共同性与特殊性。

(一)时空逻辑关系

首先,英汉语中表示时空关系的连接词大体上是对应的,在英汉互译中可以直译。我们把“when”,“now”,“then”,“just”“then”,“at the same time”,“before”,“in the end”,“at once”,“soon”,“later”,“next time”,“until”,“secondly”,“finally”,“here”,“there”对等于汉语中的“当……时候”、“现在”、“而后”、“就在那时”、“与此同时”、“之前”、“最后”、“立刻”、“不久”、“后来”、“下一次”、“到那时为止”、“其次”、“最后”、“这儿”、“那儿”等。

其次,汉语句法结构中常见时间顺序原则PTS(Principle of Time Sequences)。例如:

(1)我刷完牙再去喝水。(再字句)

(2)他要出去走走。(联动式)

(3)我们请他吃饭。(我们请他+他吃饭,兼语式)

从以上例句,我们不难看出时空逻辑关系是汉语表达中最普遍的语序原则。汉语中无论是“再”、“就”、“才”,还是连动式、兼语式的并列谓语结构,抑或是汉语的动结式表达都是按照动作发生的时间先后顺序排列的。

再则,汉语组织句子时,是按时间的先后顺序和事理推移的逻辑顺序,从意义上逐层地描述。举例如下:

(4)A high degree of carelessness,pre-operative and postoperative,on the part of some of the hospital staff,took place.//医院某些医护人员在手术前后都非常粗心。

如果上述例句完全按照英语原文的表达转述成汉语“非常粗心+在手术前后+医院某些医护人员+发生”就完全不合适,因为它违背了汉语的自然顺序原则。

(5)昨奉大函,诵悉一是。尊稿极佳,唯篇幅甚长,本志地位有限,故不克刊登,良用歉然。

大多数人会做如下翻译:

your letter yesterday.I read it and noted its contents.Your article is very good.But it is very long.This magazine has only limited space.Therefore I cannot publish your article.I am very sorry.

这样的译文全然是标准的中式英语,而葛传椝先生是这样翻译的:

your letter yesterday.Your article is very good,but I am very sorry that owing to pressure of space,I find it too long to be published.

综观以上例子,我们不难发现就时空逻辑关系而言,英语行文呈凸显顺序,开门见山,先予陈述观点、结论等归纳性的信息,然后再交代理由、事实、原因、条件等补充信息。潘文国教授指出,“汉语是以事件为中心来组织,而不是以人物为中心来组织,人们注意的是一件件事顺着时间顺序在进行,动作所述及的人物相对处在次要的地位。这与要求主位在形式上严格维持一直关系的英语表现出了很大的区别”(潘文国,1997)。

(二)因果逻辑关系

广义的因果关系包括条件、假设、目的和推论等语义关系,也是语义表达中普遍的联接形式。这种逻辑关系在英汉语言表达和语义构建中大体上是一致的,差别主要在于逻辑联结语的使用,也就是说,这种逻辑连贯是显性的或是隐性的,其中包括与其他衔接手段相互转换等。

首先,英文中的显性因果在汉译时可变为隐性的意义关系。如:

(6)The strong walls of the castle served as a good defense against the attackers.//那座城墙很坚固,在敌人的进攻中起了很好的防御作用。

(7)Engels spoke with the authority and confidence,born of forty years'closest friendship and intellectual intimacy,during which he had grasped,as no other man had,the full significance ofMarx'steachings.//由于四十年最亲密的友谊和思想契合,恩格斯对马克思学说的意义比任何人都了解的彻底,他就是以这四十年所给他的资格和信心说这些话的。

原句的“层层相托”式结构突出,借助词语与语法手段引出新信息,各信息相互依存,映射出完整的思维过程和对语段的主题的全面说明。而汉语译文打破英语原句的结构,按汉语遵循时间顺序的规律对行文进行重新组合,先陈述两位主人公的“友谊和思想契合”,再递进式地说明恩格斯对马克思学说意义的“了解的彻底”,最后由上述条件导出推论“说这些话”。

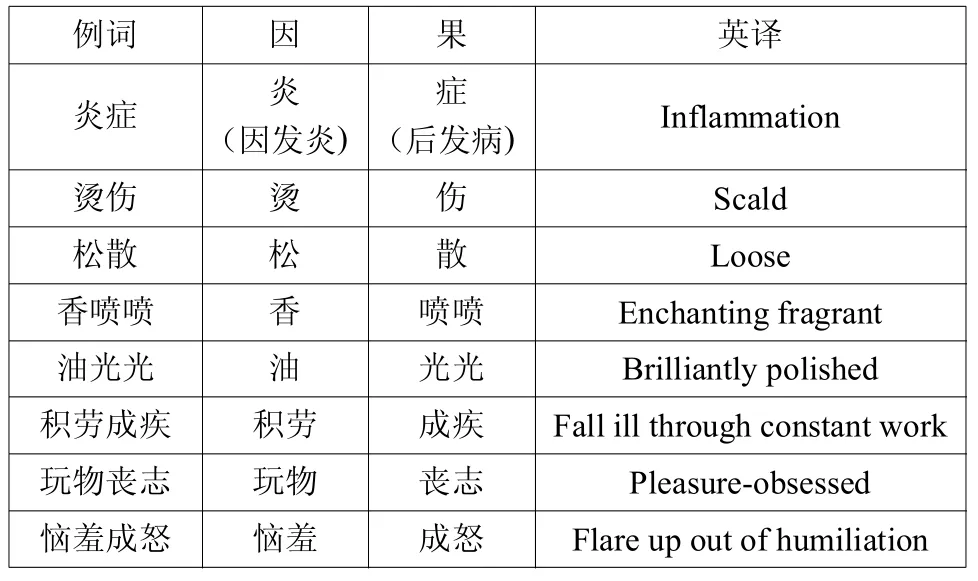

此外,在汉语中长期以来形成了原因、条件、假设在前,结果在后的“先因后果”的表达定式,而在英语中这样的“因果”表达却可前可后。举例如下表(刘宓庆,1992):

?

从上面这个表里的常见词组中不难看出词组内部的因果关系,也反映出汉语与其相对应的英译的区别。

(三)转折逻辑关系

语言表达中另一种常见的逻辑关系是转折关系。它是具有相反、相异、对比类语义关系的逻辑连接,如最为常见的“虽然……但是……”、表示让步的“尽管……而且……”、对比与类比、转换话题等。在表示转折的语境下,英汉语的描述大致相同,不同之处在于联结语的使用上。如上述关联词在汉语中既可成对出现,也可以单个呈现,甚至可以省略,但在英语中则不尽然。另外,转折关系除了狭义的“但是”,还包括让步、对比、转题、替换等语义关系。由于种种逻辑形式、范畴的互通和交叠,在英汉互译时有时会出现因果关系和转折关系互换。如:

(8)个人力量有限,集体力量无穷。//The power of an individual is finite,but the power of a collective is infinite.

(9)舍近求远。//Reject what is near at hand while seeking what is far away.

(10)In Thailand,back-seat passengers are advised not to rest their feet on the seat in front of them,which drivers consider rude as feet are considered the lowest dirtiest part of the body.//在泰国,坐在后坐的乘客被劝告不要把脚搁在自己身前的座位上,因为司机觉得这很粗鲁。

英语用“which”引导一个非限定性定语从句限定前句内容,实质暗含着因果关系,而汉语中却用“因为”明示因果的逻辑关系。

(四)递延逻辑关系

递延逻辑关系,也叫语义的添加,包括并列、增补、解释说明、总结等四项,它是使整个语言层次结构合理、表述意义完整的一种重要的逻辑联系之一。就这一逻辑连接范式而言,英汉语之间的差异可见一斑。

第一,英文呈现直线形的逻辑特点,就是先表达出中心意思,进而展开层层推进、逐项分列,随后的意思都由先行的文字自然引出。而汉语呈现螺旋式的逻辑特点,遵守“起、承、转、合”的表达范式,采用表示相应关系的连接词方位顺序来实现逻辑关系的递延。不仅如此,英语是形合语言,注重形式,所以语段无论大小、长短总有一定的框架。句子的主语、谓语作为主干支撑着整个表达,当要表达更为细节化的意思时,就需增加具体的结构层次进行补充。汉语是意合语言,往往在意义的构建中先宣称主题的重要性,继而展开反复的论述,最后回归到主题并对它反复强调。

(11)Thevillage of Marlottlay amid the northeastern undulations of the beautiful Vale of Blakemore or Blackmore afore said,an engirdled and secluded region,for the most part untrodden as yet by tourists or landscape painter,though within a four hours'journey from London.(Hardy:Tess of the D'Urbervilles)//前面说过的那个美丽的布雷谷或布莱谷,是一个群山环抱、幽静偏僻的地方,虽然离伦敦只有不过四个钟头的路程,但是它的大部分都不曾有过游历者和风景画家的足迹。马勒村就在它东北部那块起伏地带的中间。

上段翻译与原文在这一点上有着根本的区别:英语直截了当以主题“马勒村”为重心扩展直到伦敦;中文则以一个已知信息“布雷谷或布莱谷”为主位,先提及伦敦,再回到作为主场的近景“马勒村”。

第二,汉语句子注重语义,不完全局限于语法规则的严格限制。汉语句式结构中可以没有主语,同一个句子中可以有多个主谓结构的短语并列存在;而英语句式则不同,英语句子重形式和语法结构的整体性,所以,英文中常采用长句套短句的复杂的句式结构。一个英语句子中只允许包含一个表示主干的主谓结构,其他成分即便存在逻辑上的主谓关系,也只能以语法手段,如非谓语动词等其他形式来表达。试比较下面的汉语句子及其译文:

(12)中国政府高度重视西藏的生态建设与环境保护,为加强西藏的生态建设与环境保护,促进西藏经济、社会可持续发展,提高各族人民的生活质量,做出了巨大的努力。//The ChineseGovernmentattachesgreatimportance to ecologicalimprovement and environmental protection in Tibet.It has made tremendous efforts to strengthen ecological improvement and environmental protection work in Tibet,promote the sustainable development of its economy and society,and improve the quality of life of the people of its various ethnic groups.

不难发现,汉语时常用总结性词语来表达对所陈述的细节信息的总结,因此汉语可以只用一个句子传递的信息,译成英语时需用两个句子或更多的句子才能完成。同时,汉语中的多个谓语动词译成英语时也必须按照目的语的语法规则进行处理,即只保留一个主谓动词,其他的含主谓逻辑关系的动词用不定式的形式等非谓语动词的形式与主干相联。

(13)We traveled the 1000 miles from the west coast to the eastbyroad,railandair.//我们从西海岸到了东海岸,行程1000英里,有时乘汽车,有时乘火车,有时乘飞机。

在这个看似简单却逻辑衔接紧密的例子中,英语原句并没有出现明确的衔接词,只通过介词“by”的介宾语法关系完成逻辑连接。但汉语译文中出现了三个“有时”小句的并举衔接构成语义连接。

东西方文化具有极强思维方式的差异,本质上是文化差异的表现,这种文化差异反映在各自的语言上便产生了语言表达方式的差异。本文以英汉句式互为参照的文本进行英汉句法逻辑连接范式的比较研究,从逻辑连接的角度,透视英汉语篇的时空逻辑关系、因果逻辑关系、转折逻辑关系和递延逻辑关系。研究发现,由于人类思维规律的普遍性,逻辑关系在本源上是共通的,这种互通性缘于逻辑连接范式的多样性。英民族遵循多层面信息溶合的思维方式,英语表达以主谓结构为主干,其他从属结构作为支撑,层层套接,语义大多通过严谨的语法结构来表现,句式大体上都先陈述中心意思,进而逐步围绕主题展开说明,并为后续描述做好铺垫;而汉民族采用信息展开的思维方式,在语法结构上注重语义上合乎逻辑,更多地呈现出并列句式。

语言是思维的直接体现,是人类心理活动的外在表现形式。随着社会的进步、文化交流的日益频繁,汉英语言文化和思维也在不断地相互借鉴吸收。由于英汉两种语言的差异,在英汉互译的过程中,若受限于原文的字面形式,把原文句法结构一成不变地体现在目的语中,常常是不知所云、不能达意的。惟有充分了解和尊重目的语的形式特征、连接范式及语言习惯,以保持目的语的自然、流畅,才能译出好的文字。

[1] 张德禄,刘汝山.语篇连贯与衔接理论的发展及应用[M].上海教育出版社,2003.

[2] 蔡基刚.英汉写作对比研究[M].上海:复旦大学出版社,2001:294.

[3] 潘文国.英汉语对比纲要[M].北京语言文化大学出版社,1997:261.

[4] 刘宓庆.英汉对比与翻译[M].南昌:江西教育出版社,1992:162.

[5] 何善芬.英汉语言对比研究[M].上海外语教育出版社,2003:112.

[6] 王寅.语义理论与语言教学[M].上海外语教育出版社,2001.

[7] Halliday,Hasan.Cohesion in English[M].London:Longman,1976.

[8] Halliday.Construing Experience Through Meaning[M].Continuum,1999.