浙江现代农业建设的战略思考

文/顾益康

按照人本发展、集成创新、改革联动的思路,使农业从保障型、生存型的传统农业加快转变为发展型、竞争型的高效生态现代农业

今年,中央发了以统筹城乡发展为主题的一号文件。“十二五”时期,是浙江经济社会转型升级的关键时期,也是浙江实现全面建设惠及全省人民小康社会目标的攻坚时期。加快浙江农业转型升级,全面推进高效生态现代农业建设是这一时期的重大战略任务。

浙江农业发展的关键时刻

目前浙江现代农业发展既有众多的有利条件和机遇,也有众多的问题和挑战。从总体上看,浙江已经具备了加速现代农业建设的经济社会基础条件,浙江经济综合实力大幅提升,人均GDP超过6400美元,城市化水平接近60%,2/3劳动力已转移到二三产业,以工促农、以城带乡的体制机制正在形成。但也要清醒看到,虽然现在浙江城乡经济社会发展都比较快,但城乡发展差距、收入差距还在持续扩大,农村社会矛盾还在进一步激化,城乡二元结构尚未从根本上突破。要促进农业生产再上新台阶,农民收入再上新水平的难度也越来越大,转变农业发展方式的要求也越来越紧迫。

当前,农业主要存在六个方面问题:一是农业劳动力高龄化;二是农业经营规模细碎化;三是农业装备设施老旧化;四是农业生态环境恶化;五是农业灾害病害频发化;六是农产品产销无序化。浙江农业还处在保障型、生存型的状态,还没有转变为发展型与竞争型的农业。农业资源要素流失的问题还相当严重,农业是弱质产业,农民是弱势群体,农村是落后社区的问题还不同程度地存在。农业支持工业、农村支持城市、农民奉献市民的格局还没有得到根本改变。在城乡关系上,还存在六大偏差:一是土地征用出让的价值差;二是工农产品的剪刀差;三是国民收入分配的资本劳动收益差;四是公共财政的城乡收支差;五是银行信贷的城乡存贷差;六是地方领导的工作精力偏向差,偏重于抓GDP和财政收入增长、偏重于工业、招商引资和城市建设,在农业发展上未下足功夫。

强化农业产业结构的战略性调整,突出“六精农业”的方向

造成这些问题和偏差的根本原因,在于我国经济社会发展变化与体制机制的改革还不适应新形势发展的要求。尽管我国已整体上进入了“以工促农、以城带乡”的发展新阶段,但是,浙江现代农业发展还明显受到六个滞后的影响:即农业现代化进程还明显滞后于工业化、城市化进程;城乡就业结构的演进滞后于产业结构的演进;农村人口向市民的转化滞后于农村劳动力向二三产业的转移;城市化的进程滞后于工业化的进程;农业人口的非农化滞后于农业土地的非农化;社会和政府的转型滞后于城乡经济的转型。

如何尽快破解这些问题,加快农业发展方式转变,探索又好又快推进现代农业建设的新路子,是浙江“十二五”发展的一项极为紧迫和重要的任务。

高效生态的新型农业现代化道路

“十二五”时期浙江现代农业建设必须突出农业发展方式转变和产业转型升级的主线,从浙江已具备工业反哺农业、城市带动农村的社会经济条件的实际出发,切实加大对“三农”的投入和支持力度,充分体现让全体农民共享改革发展成果,努力使农业成为农民致富的现代产业,使农村成为农民享受幸福民生的现代社区,使农民成为具有文明素养的现代公民。按照人本发展、集成创新、改革联动的思路,使农业从保障型、生存型的传统农业加快转变为发展型、竞争型的高效生态现代农业。

农业人口多、耕地资源少、水资源紧缺,工业化城市化水平不高是我国的基本国情,浙江作为我国东部沿海的一个省份,其农业的发展与全国状况有很大的关联性。这决定了浙江发展现代农业不能照搬照套发达国家曾经走过的农业现代化路子,既不能学美国、加拿大等人均耕地资源多、主要追求高劳动生产率的大规模经营、大机械作业模式,也不能学日本、韩国等高度工业化、城市化国家依靠补贴来维持小规模农户的高收入和农产品高价格的做法,必须探索一条有中国特色、符合浙江省情的发展现代农业的路子。

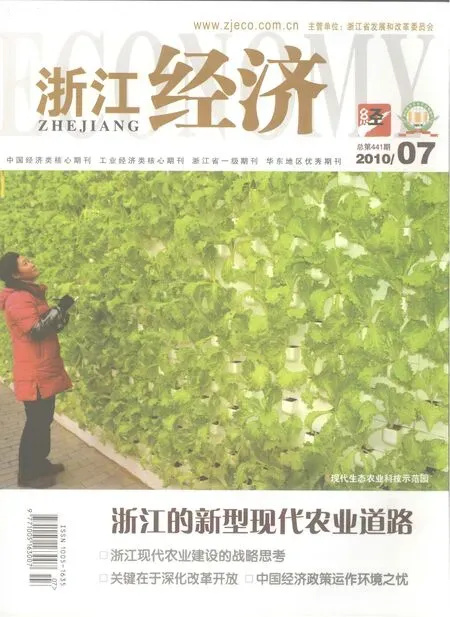

概括起来,就是要以高效生态农业为现代农业的目标模式,依靠体制创新、科技创造、文化创意、能人创业的“四创机制”,走经济高效、经营集约、产品安全、功能多样、资源节约、环境友好、技术密集、凸显人力资源优势的高效生态的新型农业现代化路子。

把高效生态农业确立为浙江现代农业发展的目标模式,这是省委、省政府从浙江实际出发作出的一个非常正确的战略决策,既充分体现了中央提出的我国现代农业的“高产、优质、高效、生态、安全”的基本要求,又充分反应了浙江省情和浙江农业自身特点。发展高效生态农业就必须突破传统农业发展的旧巢,加快农业发展方式的转变,积极探索经济高效、经营集约、产品安全、功能多样、资源节约、环境友好、技术密集、凸显人力资源优势的高效生态的新型农业现代化道路。

战略任务和重大举措

具体来说,就是突出抓好“六个强化”的攻坚任务。

从已具备工业反哺农业,城市带动农村的实际出发,加大对“三农”的投入

强化现代农业经营主体的培育。通过加快推进城镇化,加快农业劳动力转移和农民转化等措施,进一步完善自愿、依法、有偿的土地流转机制,让专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业成为现代农业的经营主体。把大力发展农民专业合作社作为提升农业产业化和农业社会化服务水平的关键性举措,实现从资本主导的农业产业化向合作主导的农业产业化转变。

强化农业产业结构的战略性调整,突出“六精农业”的方向:即农业结构上是精细农业,农业产品上是精品农业,农业技术上是精准农业,农业环境上是精美农业,农业设施上是精良农业,农业主体上是精英农业。按照比较优势原则,加快优化农业功能区布局,培育特色化、专业化、区域化的产业基地和产业带。把建设好粮食功能区作为浙江粮食安全底线的战略性举措,把功能区内的耕地作为永久性的水稻生产的专用地和生态涵养湿地加以特别保护。把农业种子种苗业、农产品精深加工业、农产品现代物流业、农业生产性服务业、农业休闲观光业、农业生物质能源产业的六大农业新兴战略性产业作为农业发展的新增长点。

强化农业的科技创新和文化创意。充分运用现代生物技术、现代信息技术和新材料技术,改变育种繁种技术、农产品精深加工技术和农业标准化生产技术开发与推广滞后的状况。努力改变浙江种子种苗技术和农产品质量安全受制于他人的被动状况,培育一群具有国际竞争力的自主知识产权的农业种业龙头企业,建设一支产学研、农科教结合的新型农技推广服务队伍。要高度重视文化创意在农业中的应用,着力提升农产品的文化含量和品牌知名度。

强化农产品市场和要素市场的发育。按照市场化、国际化、新型工业化和城镇化的深入推进要求,进一步加快农产品市场体系建设和生产要素市场化进程,注重提升农产品市场建设的水平,大力发展农产品批发、拍卖、期货、物流等现代流通业态,积极培育资本、信贷、技术等农业要素市场。大力鼓励发展农业专业合作社和合作社联盟、农产品行业协会,提高农业产业化与组织化水平,鼓励和组织工商企业投资农业新兴战略性产业。加强农业的跨省区合作,鼓励农业龙头企业和有实力的专业合作社到国外建立基地,开拓市场,培育一批竞争力强、外向度高的农业龙头企业和标准化农产品出口基地。

强化农业农村基础设施和生态环境建设。重点突出基本农田的保护,高标准农田和农田水利设施的配套,设施农业和农机装备水平的提高,加强山、水、田、林、路的综合治理和配套建设。要以中心村建设为重点,加快旧村改造、新农居建设步伐,将特色农业发展、城镇化进程和新农村建设有机结合起来。全省农区按照“一村一业、一村一品、一村一园、一村一景、一村一韵”的“五个一”要求,建设一批现代农业、自然风光、美丽村庄交相辉映的特色精品农业示范村。

强化推进城乡综合配套改革。按照城乡统筹发展的基本方略,坚持以人为本的城镇化方向,把务工经商农民的市民化作为城镇化最重要的内容。以实施“小县大城”和中心镇培育工程为载体,重点在联动推进城乡土地制度、户籍制度、就业制度、社保制度、住房制度和农村集体产权制度等六项制度的综合配套改革上取得突破性的进展,形成城镇化建设与新农村建设协调推进、新型工业化与新型农业现代化协调推进的体制机制,努力开创浙江现代农业发展和城乡经济社会发展一体化的新局面。